О повреждениях, предопределивших гибель «Осляби» в Цусимском сражении

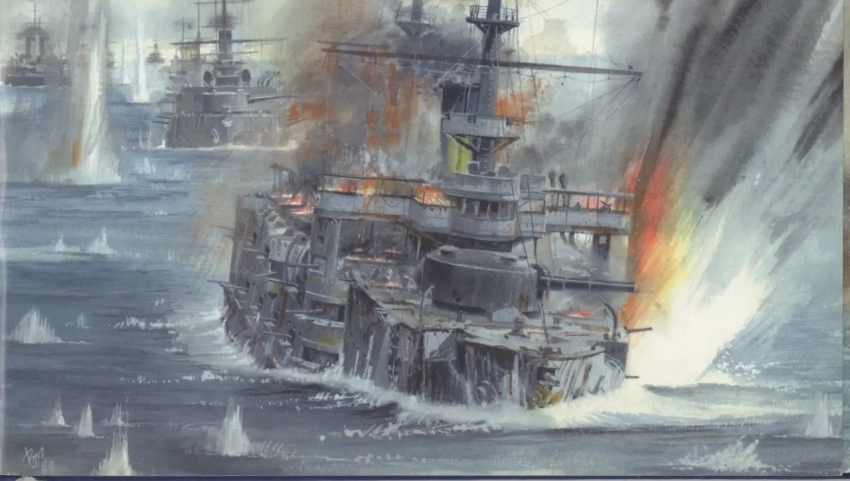

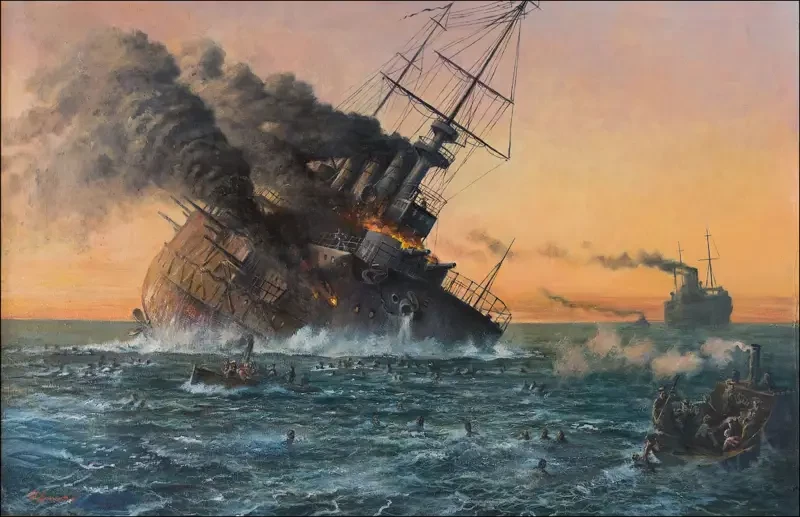

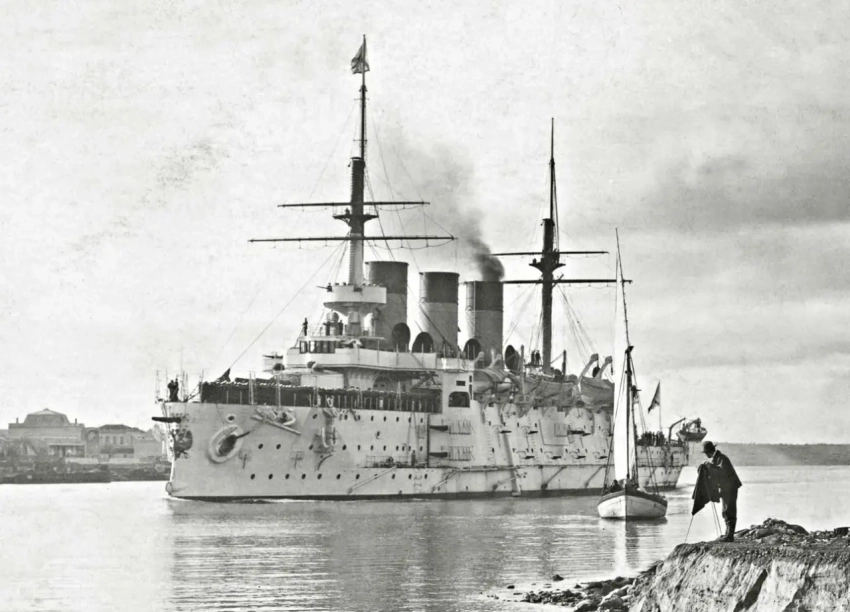

Как известно, эскадренный броненосец «Ослябя» погиб в результате затоплений, вышедших из-под контроля экипажа. В бою корабль получил сильный дифферент на нос и крен на левый борт, причем крен весьма быстро нарастал, отчего броненосец лег на борт, а затем перевернулся и затонул.

Чтобы хоть сколько-то достоверно воссоздать картину гибели «Осляби», необходимо разобраться с тем, какие его отсеки были затоплены. По этому вопросу существуют разные версии, в том числе и та, согласно которой эскадренный броненосец погиб в результате двух, возможно, трех попаданий в район ватерлинии. Но уважаемый А. Рытик провел большую работу, проанализировав имеющиеся свидетельства, и пришел к выводу, что в левый борт корабля, в район ватерлинии, попало семь японских снарядов. А. Рытик дал весьма подробное описание каждого из них. На сегодняшний день это, вероятно, наиболее подробная и детализированная версия повреждений «Осляби», содержащая, к тому же, максимальное значение попаданий – именно поэтому я беру ее за основу. Но я не во всем согласен с выводами А. Рытика, и мои резоны будут изложены ниже.

Попадание №1. Пробоина в 1-й отсек жилой палубы

Двенадцатидюймовый японский снаряд угодил в нос «Осляби», поразив обшивку борта почти по ватерлинии напротив 1-го отсека жилой палубы. Последствия для броненосца были весьма тяжелыми: из-за того, что в результате попадания оказалась повреждена переборка, разделяющая 1-й и 2-й отсеки, оба они стали свободно сообщаться с морем. Исправить это было можно, только заделав пробоину, но вот этого-то экипажу сделать не удалось.

Точное время попадания не зафиксировано, но старший минный офицер «Осляби», М.П. Саблин, указывал, что броненосец был поражен «одним из первых выстрелов», а минно-машинный кондуктор с «Осляби», В.Н. Заварин, показывал потом, что данное попадание случилось «не более 10 минут после начала боя». С учетом того, что японцы открыли огонь по «Ослябе» в 13:52 и времени, необходимого на пристрелку, вероятнее всего, что этот снаряд попал в промежутке времени от 13:55 до 13:59. А. Рытик считает, что попадание было «около 13:55».

Факт данного попадания не вызывает ни малейших сомнений – оно хорошо описано многими свидетелями, включая М.П. Саблина и минно-машинного кондуктора В. Заварина.

Пробоины во 2-ую, 10-ую и 16-ую угольные ямы

Проанализировав свидетельства очевидцев, А. Рытик пришел к выводу о том, что «Ослябя» получил повреждения в районе ватерлинии, в результате которых вода стала поступать в три угольные ямы: 2-ую, 10-ую и 16-ую. И, поскольку данные ямы находятся на значительном удалении друг от друга, попаданий в них никак не могло быть менее трех. Однако А. Рытик предполагает, что во 2-ую угольную яму попал не один, а два снаряда.

На мой, не претендующий на Абсолютную Истину взгляд, в данном случае очевидцы описывают одно-единственное попадание одним-единственным снарядом. Подобное предположение может показаться странным, но давайте внимательно изучим имеющиеся материалы.

В подтверждение пробоины во 2-ю угольную яму А. Рытик приводит 2 свидетельства: командира эскадренного броненосца «Сисой Великий» М. В. Озерова и гальванера К. С. Болтышева. Так, А. Рытик цитирует показания М. В. Озерова:

«Полагаю, что на «Ослябе» отвалились броневые плиты с левой стороны напротив командного мостика, так как я ясно видел горящий борт, и крен… образовался быстро».

Однако уважаемый автор не полностью процитировал слова командира броненосца. М. В. Озеров заявил дословно следующее:

«Полагаю, что на «Ослябе» отвалились броневые плиты с левой стороны напротив командного мостика, так как я ясно видел горящий борт, и крен направо образовался быстро».

Могу предположить, что А. Рытик счел, что М. В. Озеров допустил здесь явную оговорку, так как общеизвестно, что «Ослябя» кренился на левый борт, но никак не на правый. Возможно, поэтому не стал приводить цитату М. В. Озерова полностью. Однако же М. В. Озеров действительно был уверен в том, что «Ослябя» имел крен вправо, о чем не только дал показания Следственной комиссии, но и сообщил в своем донесении о бое:

«В 14:30 ч. дня «Ослябя» с большим креном на правый борт вышел из линии вправо».

Разумеется, оба его свидетельства в этой части неверны, но важна не причина, по которой память М. В. Озерова дала столь занятный сбой. Важен ответ на другой вопрос: почему М. В. Озеров считал крен на правый борт подтверждением того, что с левого борта отвалились броневые плиты? На мой взгляд, это вполне очевидно.

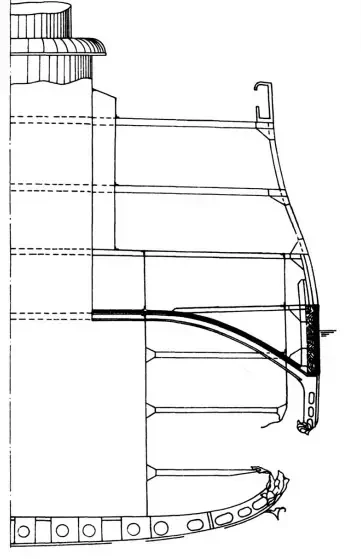

Против «командного мостика» броневые плиты «Осляби» сидели глубоко в воде, так как верхнего броневого пояса там не имелось – только главный. Если бы броненосец действительно кренился на правый борт, то верхняя кромка бронеплит правого борта ушла бы глубоко под воду, а левого – наоборот, поднялась над водой.

При этом командир «Сисоя Великого» сообщал о том, что видит пожар, но броня определенно гореть не должна. Так что, если М.В. Озеров видел горящий у ватерлинии левый борт, при том что корабль кренился на правый, это должно было свидетельствовать о том, что бронеплиты отвалились и горит вышедшая из воды подкладка под них, либо уголь в угольной яме, а может, что-нибудь еще. В такой трактовке реплика М.В. Озерова имеет смысл. Но, поскольку на самом-то деле броненосец кренился на левый борт, свидетельствовать о попадании во 2-ю угольную яму левого борта его показания совершенно не могут.

Перейдем к воспоминаниям гальванера К. С. Болтышева, который, со слов трюмных матросов, писал:

«После нескольких попаданий в броню борта напротив боевой рубки плиты стали отваливаться, как отсыревшая штукатурка, а в открывшийся незащищённый борт у самой ватерлинии попало два новых больших снаряда и сразу проломали целые ворота. Вода хлынула внутрь и быстро распространяется по скосу броневой палубы. Для заделки пробоины вызван рабочий дивизион во главе с инженером Змачинским, и пытаются закрыть дыру деревянными щитами, подперев их упорами. Однако волна вышибает брусья, и приходится работать по пояс в воде. Уже затоплена запасная угольная яма на скосе, отчего корабль и кренится».

Так вот, объективно оценивая данное свидетельство, мы видим в нем внутреннее противоречие. С одной стороны, К.С. Болтышев пишет о попаданиях «в броню борта напротив боевой рубки», что свидетельствует о попадании в район 2-й угольной ямы, которая как раз там и находилась. Но с другой стороны, верхняя угольная яма не защищалась броней. Очевидно, что то, чего не существует, отвалиться не может. Если же предположить, что отваливались плиты не верхнего, а главного броневого пояса, которые напротив 2-й угольной ямы были, тогда описание борьбы за живучесть под руководством Змачинского выглядит полным сюрреализмом.

В этом случае нижнюю угольную яму буквально захлестнуло бы потоком воды, которого никакими деревянными щитами остановить было бы невозможно. Не будем забывать, что верхняя кромка броневого пояса «Осляби» в носовой его части в самом лучшем случае возвышалась над водой сантиметров на 10, а скорее всего – находилась где-то на уровне моря. То есть при таком повреждении броненосец получил бы большую подводную пробоину, и угольная яма на скосе сразу же наполнилась водой.

Другое дело, если попадания пришлись в верхний 102-мм пояс, который, как мы теперь знаем благодаря изысканиям А. С. Рытика, был выполнен из некачественных бронеплит. Если бы отвалилась такая плита, то да, вода в яму захлестывала, конечно, но все же это была бы надводная пробоина, и пытаться закрыть ее щитами было вполне реально. Но в районе 2-й угольной ямы 102-мм пояса не имелось.

Получается, что уважаемый гальванер в чем-то да напутал, точнее, его запутали матросы, с чьих слов он писал. То ли К.С. Болтышев правильно описал место — повреждение борта в районе 2-й угольной ямы, а про броню ошибся, то ли он про броню сообщил правильно, но ошибся с местом попадания. Уже одно только это не дает основания считать его воспоминания свидетельством о попадании во 2-ю угольную яму. При этом косвенные данные свидетельствуют за то, что описанное К.С. Болтышевым попадание ко 2-й угольной яме никакого отношения не имеет.

Начнем с того, что фразу К. С. Болтышева: «После нескольких попаданий в броню борта напротив боевой рубки плиты стали отваливаться, как отсыревшая штукатурка», вовсе не обязательно трактовать, что плиты стали отваливаться именно напротив боевой рубки. Ее можно прочитать и так, что сперва были попадания в главный броневой пояс в носовой части «Осляби», а потом где-то в другом месте стали отваливаться броневые плиты. И это не какие-то мои личные инсинуации. Такого мнения, например, придерживается В. П. Костенко, в своих мемуарах писавший:

«Японцы с первого залпа пристрелялись к неподвижному „Ослябе“, который получил тяжелые попадания 12-дюймовых снарядов в нос по ватерлинии против боевой рубки... …И когда „Орел“ вступил в строй впереди „Ослябы“, то последний уже имел дифферент на нос по клюзы. На нем была разрушена носовая 10-дюймовая башня, разбиты два носовых каземата, а на рострах пылал большой пожар. Далее „Осляба“ стал получать залпы 8-дюймовых снарядов с крейсеров. В результате повторных попаданий начали отваливаться от борта броневые плиты верхнего 5-дюймового пояса, болты которых были разрушены взрывом фугасных снарядов. В оголенном борту новые попадания сделали огромную брешь на скосах нижней палубы...»

То есть имеем ту же последовательность, что и у К. С. Болтышева: сперва снаряды попадают напротив боевой рубки в нос (где у ватерлинии как раз и был броневой пояс), затем отваливаются бронеплиты. Но — совершенно иные броневые плиты и совершенно в ином месте корабля.

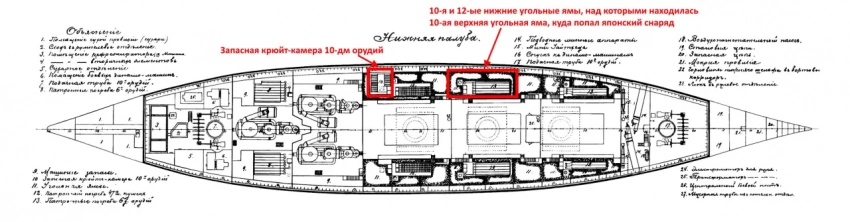

Вспомним теперь свидетельства М. П. Саблина. В рапорте командиру Владивостокского порта он сообщал:

«…снаряд попал с левой стороны в 10-ю угольную яму, пробив броню. Затем показалась вода в левой запасной крюйт-камере, и крен начал увеличиваться. При начале крена начали заполнять водою три бортовых коридора с правой стороны, а затем, при увеличившемся крене, правые патронные погреба».

В другом рапорте, адресованном командиру Сибирского флотского экипажа, М.П. Саблин описал этот момент чуть более подробно:

«После пробоины в угольную яму и запасную крюйт-камеру крен начал сильно увеличиваться. Я говорил по этому поводу с трюмным механиком и корабельным инженером Змачинским. Корабельный инженер находил, что такой крен допускать нельзя. В это время правые бортовые коридоры наполнились водою, и он настаивал еще на затоплении правых патронных погребов».

Странности тут две.

Во-первых, картина огромнейшей дыры в изложении К.С. Болтышева поражает воображение. Но М.П. Саблин находился в носовой части «Осляби» и в непосредственной близости от 2-й угольной ямы, однако ничего не сообщает о ее повреждении. Вспомним, насколько заметными были последствия попадания напротив 1-го отсека жилой палубы со слов М.П. Саблина:

«Когда мы получили пробоину в носовое отделение, дым в 1-м и 2-м носовых отсеках был так густ, что лампочек накаливания не было совершенно видно, и была полная темнота».

А во 2-ю угольную яму, выходит, попадание оказалось совершенно незаметно? Такое, пожалуй, возможно лишь при том условии, что яма была доверху загружена углем. Но если бы это было так, тогда откуда в ней появилось место для Змачинского и матросов ремонтного дивизиона, пытавшегося устранить поступление воды в корпус?

Во-вторых, по версии А.С. Рытика получается, что японцы поразили 2-ю угольную яму в самом начале боя, еще до попадания в 10-ю угольную яму, описанного М.П. Саблиным. Предположим, что так всё и было. Но тогда получается, что М.П. Саблин разговаривал со Змачинским уже после того, как тот пытался устранить последствия данного попадания. Учтем, что разговор между ними велся о том, как остановить усиливающийся крен на левый борт. В таких условиях Змачинский очевидно должен был сообщить М.П. Саблину о наличии пробоины во 2-ю угольную яму, но ничего такого не происходит.

Получается, что М.П. Саблин каким-то образом в курсе о пробоинах в 10-ую угольную яму, о течи в запасную крюйт-камеру, которые весьма удалены от его заведования и которых он никак не мог видеть лично. А вот серьезнейшая пробоина в носу корабля, где находился М.П. Саблин, да еще и после разговора с лицом, непосредственно руководившего ее заделкой, остается для него тайной.

Всё вышесказанное позволяет мне предположить, что никаких попаданий во 2-ю угольную яму не было, а описание К. С. Болтышева относится к 10-й угольной яме, а не ко 2-й.

Перейдем теперь к попаданию в 16-ю угольную яму. А. С. Рытик считает, что таковое имело место, на основании следующих данных:

1. Воспоминаний князя С. В. Горчакова, служившего на «Ослябе» вахтенным начальником;

2. Значительной удаленности 10-й угольной ямы от запасной крюйт-камеры, отчего версия о поступлении воды из первой в последнюю выглядит весьма сомнительно.

Разберем сперва свидетельство князя:

«…Я стал замечать увеличивающийся крен, происходивший сначала от подводных пробоин, из которых самая большая, насколько помню, была в заднюю 16-ю угольную яму, от которой яма заполнилась водой...»

Свидетельство, мягко говоря, слабое. Во-первых, очевидно, что С.В. Горчаков сам эту пробоину не видел, а слышал от третьих лиц. Кроме того, его оговорка «насколько помню» свидетельствует о том, что С.В. Горчаков не уверен в своей памяти и допускает возможность ошибки.

Допустим, С.В. Горчаков говорил правильно. Но почему тогда мы имеем сведения об откачке воды из 1-го и 2-го котельных отделений, а вот о подтоплении 3-го котельного, напротив которого располагалась и 16-я угольная яма, и запасная крюйт-камера, нам ничего не известно? Ведь если С.В. Горчаков прав и 16-ю яму топило сильнее всего, то вода должна была пройти в 3-е котельное.

Теперь по поводу воды в запасной крюйт-камере. Действительно, между 10-й угольной ямой и этой камерой расстояние весьма велико, что по жилой палубе, что по нижней. Подобное распространение воды трудно объяснить боевыми повреждениями 10-й угольной ямы.

Трудно… Но дело в том, что вода в корпусе «Осляби» распространялась вообще в высшей степени странно.

Возьмем случай в Порт-Артуре, когда в день гибели С.О. Макарова «Победа» налетела на японскую мину. Взрыв произошел на глубине 11 футов, корпус «Победы» получает серьезнейшие повреждения – подводная пробоина от 54 до 58 шпангоута 24*16 футов (7,31*4,87 м). И что же? Затоплено 2 угольные ямы, №8 между 49-ым и 54-ым шпангоутами и №7 между 54-ым и 58-ым шпангоутами. То есть угольные ямы, куда непосредственно был открыт доступ воде. Кроме них – два отделения бортового коридора между 49-ым и 58-ым шпангоутами и незначительная течь в один из двух патронных погребов, о котором Кутейников впоследствии писал так:

«Патронный погреб внутри этой мы в 6 футах от наружного борта пострадал только слегка в углу ближайшем к пробоине, да и то так, что не дал большой течи».

Все! Никуда больше вода не пошла.

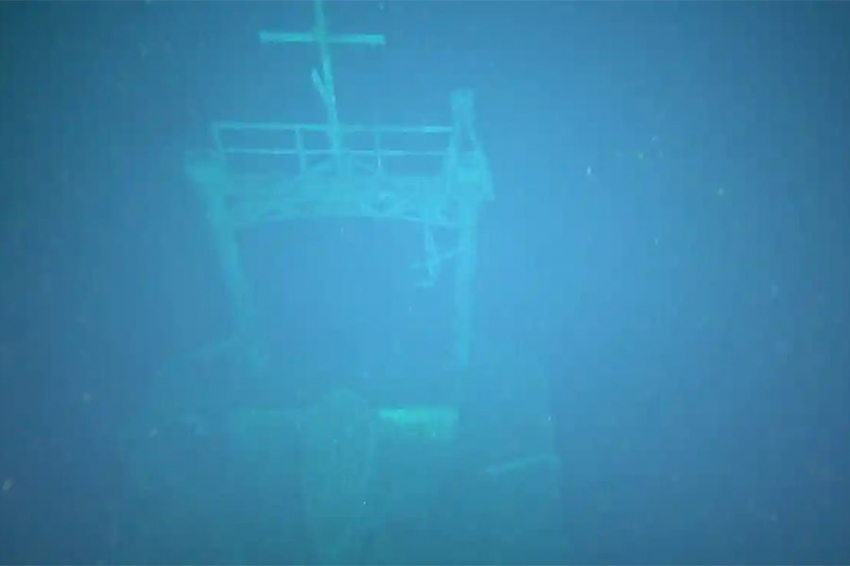

Повреждения «Победы»

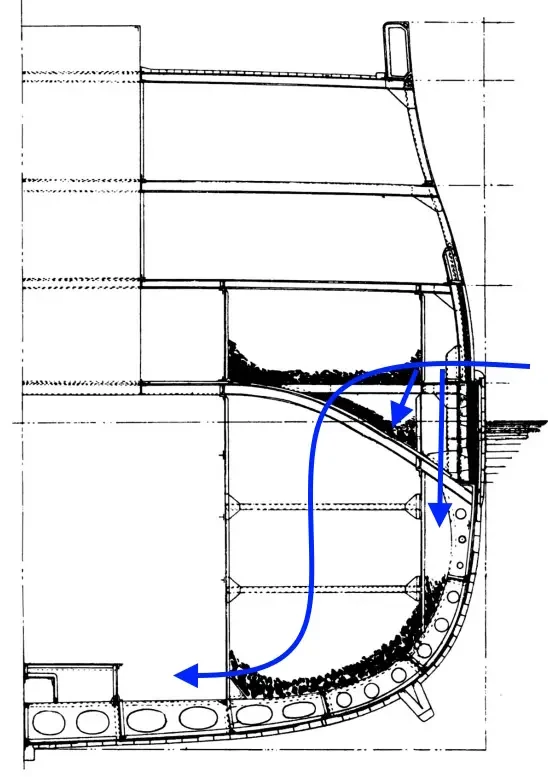

А что у «Осляби»? Итак, снаряд попадает в 102-мм пояс напротив 10-й угольной ямы. Допустим, пробивает его и взрывается в отсеке. Допустим, повреждает палубу, отчего вода поступает в угольную яму на скосе. Это нормально.

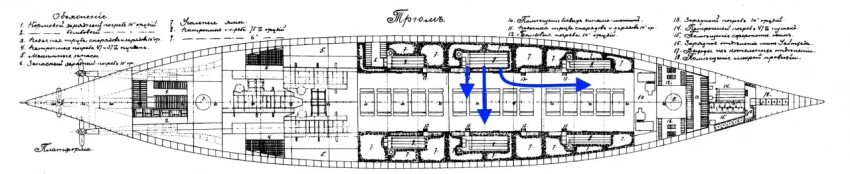

Но дальше — вода отыскивает лазейку сквозь скос. Ну… пусть даже и это еще нормально. Через «неплотно задраенные горловины» вода попадает в 10-ю нижнюю и 12-ю угольные ямы. Хорошо, но уж тут-то распространение воды должно быть остановлено? Ан нет — вода течет себе дальше, прямо в котельное отделение.

И причем течет настолько интенсивно, что М. П. Саблину приходится включать турбины для откачки воды из 2-го котельного отделения. То есть там, где у «Победы» после подводного взрыва, огромной дыры, потоков воды под давлением, последняя не проходит далее соседнего отсека, у «Осляби» она спокойно распространяется даже не во второй, а в третий по счету отсек от того, который получил повреждение!

И еще. В 10-ю нижнюю и/или в 12-ю угольные ямы вода ведь не рекой хлынула. Она туда должна подтекать постепенно. И что же, у кочегаров не хватило времени закрыть створки в эти угольные ямы, чтобы не допустить подтопления 2-го котельного? А ведь М. П. Саблин включал турбину не только во 2-й, но и в 1-й котельном отделении. То есть даже и туда морская вода умудрилась дотечь!

Но даже если предположить, что я ошибаюсь и что вода в 1-е котельное прошла не из 10-й, а из затопленной 2-й угольной ямы, легче не становится. Потому что тогда выходит, что у «Осляби» ни скос, ни нижние угольные ямы не сумели ограничить поступление воды в двух случаях из двух.

Посему констатирую: после того как морская вода получала доступ в корпус «Осляби», она чувствовала себя там исключительно вольготно, распространяясь по отсекам настолько свободно, насколько и мечтать не могла в случае с той же «Победой». Но раз так, то и протечка воды из 10-й угольной ямы в запасную крюйт-камеру перестает выглядеть чем-то совсем уж запредельно невозможным.

Конечно, есть и другие варианты. К примеру, вода в запасной крюйт-камере могла появиться в результате разрыва японского снаряда у борта «Осляби», который под воздействием гидроудара дал небольшую течь. Или же до М.П. Саблина просто неверно довели информацию, кто-то что-то напутал, так что течь на самом деле была не в запасную крюйт-камеру, а в иное помещение, скажем, в снарядной погреб в непосредственной близости от 10-й угольной ямы. Вариантов может быть много, и затопление 16-й угольной ямы – лишь один из них.

В силу вышесказанного выходит, что доказательств пробоины в 16-ю угольную яму, в общем-то, никаких и нет, а свидетельства могут быть объяснены иными причинами.

И вот ведь что интересно. Каждый из свидетелей пишет лишь об одной пробоине в угольную яму. Ни один из них не описывает две пробоины сразу или больше. С. В. Горчаков пишет об одной, хотя упоминает иные пробоины, но никак не намекает на то, что это были пробоины в угольные ямы.

М.П. Саблин? Пробоина в 10-ю угольную, и на этом всё. Да, «показалась вода в запасной крюйт-камере», но о причине ее появления М.П. Саблин не пишет ничего. Более того – по тексту рапорта он говорит о них как об одной пробоине: «После пробоины в угольную яму и запасную крюйт-камеру…» Пробоину. Не «пробоин».

К. С. Болтышев? Опять же, описание одной пробоины в одну угольную яму.

Командир эскадренного миноносца «Бравый» Дурново 1-й, описывавший повреждения со слов спасенных им членов экипажа «Осляби»?

«Вскоре после первого снаряда, второй попал в десятую угольную яму, пробив броню. По показанию команды, от удара этого снаряда отвалился целый лист брони. Вода показалась в левой запасной крюйт-камере 10-дм орудий, и крен стал сильно увеличиваться».

Попросту говоря, у нас есть целый ряд участвующих в сражении лиц, и каждый из них сообщает об одном попадании в угольную яму «Осляби». Только места попаданий различаются. Но как раз в этом нет ничего удивительного, поскольку все они писали об этом попадании с чужих слов.

По моему мнению, дело обстояло так. Сперва «Ослябю» поразил 12-дм снаряд в жилую палубу напротив 1-го отсека, как это было описано выше. Затем, несколько минут спустя, еще один 12-дм снаряд ударил в 102-мм броневой лист напротив верхней 10-й угольной ямы. Возможно, он разорвался в процессе прохождения плиты, чем сильно ее повредил, возможно, он прошел за броню и взорвался сразу за ней, отчего плиту или основную ее часть попросту выломало ударом и ее обломки упали за борт – образовалась нешуточная «дыра», которая, собственно, и стала источником рассказов о «воротах» в борту «Осляби», образованных японскими снарядами.

Матросы под руководством Змачинского постарались заделать получившиеся «ворота», но не преуспели, вода пошла вниз, причем как вглубь корабля (в 10-ю нижнюю, а возможно, и 12-ю угольные ямы), так и в стороны, растекаясь по броневому скосу. Не утверждаю, но не могу исключать, что именно через скос вода в конечном итоге добралась и до запасной крюйт-камеры 10-дм орудий. Змачинский, видя, что пробоину заделать не удается, и получив известия, что вода распространилась уже очень далеко, а также наблюдая нарастание крена, отправляется организовывать контрзатопление. Тогда-то и состоялся разговор М.В. Саблина и Змачинского вместе с трюмным механиком, на котором было принято решение затопить не только правые коридоры, но и правые патронные погреба.

К.С. Болтышев со слов трюмных матросов впоследствии совершенно правильно описал борьбу за живучесть — попытку закрыть доступ воде, хлынувшей в 10-ю угольную яму. Но у него или у трюмных матросов возникла логическая ошибка «после этого — значит вследствие этого», и они описали «выпадение» плиты как следствие попавших в носовую часть «Осляби» снарядов. Хотя это было совершенно не так. А возможно, К.С. Болтышев и вовсе не имел в виду, что плиты выпали напротив боевой рубки броненосца или же вследствие попаданий в его нос.

Князь С.В. Горчаков просто перепутал в воспоминаниях 16-ю и 10-ю угольные ямы.

Такая версия объясняет практически всё, в том числе и отсутствие сведений о борьбе за живучесть в угольных ямах «Осляби». Когда снаряд попал в нос броненосца в район 1-го отсека жилой палубы, то на борьбу с пробоиной отправился пожарно-трюмный дивизион во главе с Ф. С. Лебедевым, а там и М. П. Саблин подошел. Ниже мы рассмотрим другие попадания в «Ослябю», где тоже есть упоминания о попытках заделать пробоины, угрожающие затоплением. Но вот на три пробоины в угольные ямы (по А. С. Рытику) приходится всего одно описание борьбы за живучесть, данное К. С. Болтышевым, что в высшей степени странно. Версию о том, что не хватало дивизионов, едва ли можно счесть достоверной – та же артиллерийская команда правого борта корабля не была занята у орудий и могла быть задействована на устранение критических повреждений.

А вот если допустить, что пробоина была не в трех угольных ямах, а в одной, то всё сходится. Одна пробоина — одно описание.

Пробоина в жилую палубу около минного аппарата

Ее описание А. С. Рытик берет у Новикова-Прибоя:

«Минут через 20–30 после начала боя получили вторую небольшую пробоину напротив левого минного аппарата, выше ватерлинии, в том месте, где кончается броня. Её кое-как заделали так называемыми клюз-саками».

Была эта пробоина или нет — не могу знать. Мало того, что баталер с «Орла» описывал повреждения «Осляби» с чужих слов, так еще и его мемуары скомпрометированы заведомо недостоверными сведениями. Но даже если пробоина описана верно, то выходит, что и повреждение оказалось небольшим, да и заделали ее весьма быстро, отчего сколько-то серьезно повлиять на остойчивость «Осляби» она не могла.

Пробоина во 2-й отсек жилой палубы

О ней свидетельствует несколько источников, и нет никаких причин считать их недостоверными. Это было попадание в нос «Осляби», неподалеку от 1-го попадания в жилую палубу, но не против 1-го, а против 2-го отсека. Поскольку по Ф. С. Лебедеву оно было «не более как на два метра от первого», то не исключено, что эти два попадания и стали основой легенды о «дыре, сквозь которую можно на карете проехать».

Важно здесь следующее.

Во-первых, эта пробоина появилась практически в момент выхода «Осляби» из строя, когда корабль уже имел сильный крен и дифферент и был обречен. Во-вторых, по сути эта пробоина ничего не убавила от остойчивости «Осляби», поскольку всего только проложила дорогу воде во 2-й отсек жилой палубы. А он, этот 2-й отсек, и так уже сообщался свободно с морем через пробоину в районе 1-го отсека жилой палубы, поскольку сделавший ее снаряд повредил также и переборку между отсеками, причем исправить это не удалось. Поэтому данное попадание с натяжкой можно рассматривать разве что как ускорившее гибель броненосца, но причиной его гибели оно быть никак не могло.

Выводы

В силу вышесказанного, допустима версия, что за время боя «Ослябя» получил три или четыре попадания в район ватерлинии, из которых два (в районе минного аппарата и во 2-й отсек жилой палубы) оказались несущественными, а другие два (напротив 1-го отсека жилой палубы и в 102-мм броневой пояс в районе 10-й угольной ямы) предопределили гибель корабля.

Возможно ли это? Попробуем проверить данную гипотезу расчетами затоплений отсеков «Осляби».

Продолжение следует…

- Андрей из Челябинска

Обсудим?

Смотрите также: