Александр Безбородко. Невероятная карьера малороссийского казака в Петербурге

А. Безбородко на портрете Д. Левицкого, 1790 г.

Герой сегодняшней статьи является одним из виднейших российских чиновников эпохи правления Екатерины II и начала правления её сына Павла (при Павле он и стал канцлером Российской империи). Причём своё место и в правительстве, и на памятнике Тысячелетия России этот потомок малороссийских казаков занял совершенно заслуженно – но для многих абсолютно неожиданно.

Социальные лифты при Екатерине II работали, мягко говоря, не слишком хорошо. Все пути наверх перекрывали выходцы из «благородных семей». Чуть ли не с младенческого возраста они определялись «на службу» в привилегированные гвардейские полки, которые тогда, вероятно, были «резиновыми». Пришедший к власти Павел I в одной только конной гвардии обнаружил 1541 фиктивных офицеров, которые числились в этом полку и получали жалованье, но на службе их никто никогда не видел. Всего же этот император без малейшего ущерба для обороноспособности страны отправил в отставку 7 «придворных» фельдмаршалов, 300 генералов и огромное число старших офицеров. В том числе и за это аристократы Павла потом задушили. И потому история с тыняновским «подпоручиком Киже» никого бы не удивила в царствование Екатерины II, но была абсолютно невозможна при Павле I.

Для незнатного дворянина неплохой возможностью сделать большую карьеру при Екатерине II была «служба» в спальне императрицы, но её кровать, как вы понимаете, не была безразмерной. А что же предлагалось основной массе обычных, не знатных дворян? Ответ можно найти у В. Пикуля:

«Что бы мы делали, читатель, – живи мы с тобой в то время? Наверное, служили бы, да! Жесткий, протканный серебром шарфик на шее (не греет), на боку вихлястая шпажонка».

Уже позже, при Александре I из 3952 офицеров и генералов русской армии, участвовавших в Бородинском сражении, крепостных имели лишь 150, подавляющее большинство героев 1812 года жили на жалованье. У заслуженного, но далёкого от царского двора Петра Багратиона было всего несколько крепостных, которым он, умирая, подписал «вольную». Боевой генерал Барклай де Толли из-за отсутствия свободных средств в своё время не смог внести оплату за приложение орденской печати к императорским грамотам на ордена Святого Владимира 1-й степени (60 рублей) и 2-й степени (30 рублей).

Герою нашей статьи повезло – оказался в нужное время в нужном месте и обратил на себя внимание генерал-аншефа Петра Румянцева. Тот уже прекрасно проявил себя в Семилетней войне, но очень скоро по-настоящему прославится в Русско-турецкой войне 1768-1774 гг., которая и будет названа «Румянцевской».

А. Фёдоров. «Портрет генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского»

Свой шанс герой статьи использовал сполна и по праву стал одним из виднейших сановников государства. Печально думать, сколько людей, сравнимых с ним талантами и желанием принести пользу Отечеству, прозябали тогда всю жизнь на нижних этажах Табели о рангах.

Итак, речь в статье пойдёт об Александре Андреевиче Безбородко, которого Михаил Сперанский назвал одним из четырёх гениальных людей России своего века, он писал:

«В России, в XVIII столетии, было только четыре гения: Меншиков, Потемкин, Суворов и Безбородко».

Многие литературоведы полагают, что именно герой статьи стал прототипом старого князя Безухова в романе Льва Толстого «Война и мир». А Пушкин иронически «прошёлся» по нему в своём стихотворении «Моя родословная» (которое, откровенно говоря, является настоящим гимном сословной спеси):

Не торговал мой дед блинами,

Не ваксил царских сапогов,

Не пел с придворными дьячками,

В князья не прыгал из хохлов,

И не был беглым он солдатом

Австрийских пудреных дружин.

Не ваксил царских сапогов,

Не пел с придворными дьячками,

В князья не прыгал из хохлов,

И не был беглым он солдатом

Австрийских пудреных дружин.

Александр Андреевич Безбородко не слишком известен в нашей стране. Многие узнали о нём из романа «Фаворит», который написал весьма противоречивый автор – упоминавшийся выше Валентин Пикуль. С одной стороны, он имеет огромные заслуги как популяризатор российской истории, с другой – из-за многочисленных ошибок в своих трудах дезориентировал многих читателей, которые по причине большого количества информации принимали его книги за настоящие «источники».

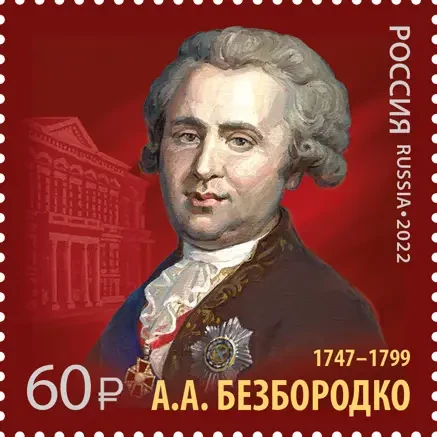

Впрочем, в 2022 году портрет героя статьи появился на российской почтовой марке.

Начнём наш рассказ по порядку.

Происхождение и молодость героя статьи

Александр Андреевич Безбородко родился в марте 1747 года в малороссийском городе Глухов (Сумская область современной Украины). Его отец был потомком польского шляхтича Демьяна Ксенжицкого, который когда-то перешёл на сторону Богдана Хмельницкого. В одном из боёв ему отрубили половину подбородка, за что он и получил своё прозвище, позже ставшее фамилией.

Отец героя статьи – Андрей Безбородко, был женат на дочери генерального судьи реестрового казачества Евдокии Забеле. Сам он в то время был подчинённым её отца – генеральным писарем. Напомним, что казачьи чины к офицерским были приравнены лишь при Павле I, так что для аристократов Москвы и Петербурга это были какие-то туземные должности глубокой провинции.

Любопытно, что свой след в истории оставил не только сын, но и дочь Андрея Безбородко Ульяна. Она стала женой Павла Кочубея – внука героя поэмы Пушкина «Полтава», неудачливого разоблачителя Мазепы. В отрывке, который учили наизусть в советских школах, гонец вёз в своей шапке:

Донос на гетмана-злодея

Царю Петру от Кочубея.

Царю Петру от Кочубея.

Сын Ульяны – Виктор Кочубей, при Николае I станет канцлером Российской империи.

Князь В. П. Кочубей на портрете Е. Ботмана

Семья Безбородко была небогатой, и первым учителем Александра стал его отец, а первыми учебниками – часослов и псалтирь. Иностранных языков юноша не знал, что потом стало поводом для насмешек в Петербурге (но он быстро исправил этот недостаток). Затем его определили в Киево-Могилянскую духовную академию, где выяснилось, что у будущего сановника просто феноменальная память: будучи разбужен ночью, он мог с ходу назвать дату любого исторического события или процитировать какого-то автора.

На службу герой статьи поступил в 1765 г. – в звании бунчукового товарища. С местом работы ему повезло: он «был причислен» к канцелярии графа П. А. Румянцева – того самого, к которому в Пруссию в критический момент советовал отправиться Петру III Миних, и который демонстративно подал в отставку с поста командующего русской группировки войск, узнав о смерти этого императора. Из Пруссии русскую армию выводил уже граф П. И. Панин, и Пётр III, вопреки распространённому мнению, не имел к этому никакого отношения – лишь через месяц после убийства мужа этот приказ отдала Екатерина II. У новой императрицы хватило ума уговорить Румянцева вернуться на службу, и на момент встречи с героем статьи он был президентом Малороссийской коллегии и генерал-губернатором Малороссии.

Кстати, между делом Безбородко в то время написал сочинение «Экстракт малороссийских прав».

Румянцев сразу обратил внимание на толкового и старательного малоросса. После начала очередной Русско-турецкой войны, имевший гражданский чин коллежского асессора Безбородко изъявил желание перейти на военную службу. Ставший командующим Второй армией Румянцев не просто взял его с собой, а назначил вначале командиром Нежинского полка, а потом – Лубенского, Миргородского и Компанейского полков. С Румянцевым Безбородко перешёл в Первую армию, принимал участие в знаменитых сражениях при Ларге (в передовом отряде) и Кагуле, а также в штурме Силистрийских укреплений. В это время он был начальником одной из трёх «экспедиций» походной канцелярии Румянцева, ответственным за «многие секретные и публичные дела в комиссии». За время войны дослужился до чина полковника (присвоен 22 марта 1774 года).

Начало карьеры в Петербурге

После заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора Екатерина, которой нравились короткие и толковые отчёты, поступающие из штаб-квартиры Румянцева, обратилась к фельдмаршалу с просьбой рекомендовать ей пару способных молодых людей, которые могли бы занять вакантные должности её секретарей. Румянцев, что называется, «выстрелил дуплетом»: отправил в Петербург и будущего канцлера империи Александра Безбородко, и будущего любовника императрицы Петра Завадовского.

Так выглядела Екатерина II за 5 лет до знакомства с Безбородко и Завадовским:

Смазливый Завадовский, конечно, «стартовал» более стремительно и успешно. За год «службы» в спальне императрицы он получил от неё 6 тысяч «душ» крестьян в Малороссии, 2 тысячи – в Польше, 1800 – в русских губерниях, 150 тысяч рублей наличными, драгоценностей на 80 тысяч рублей и сервиз стоимостью в 30 тысяч, а также пожизненную пенсию в 10 тысяч рублей.

П. Завадовский на портрете Лампи

А вот Безбородко Екатерине поначалу не понравился. В то время его описывали как толстого неуклюжего провинциала с плохими манерами. Тот же Завадовский называл его «глуховским кабанчиком». К тому же Безбородко не знал французского языка, что было вообще беспрецедентно. Но Румянцев в своём письме характеризовал его следующим образом:

«Представляю Вашему величеству алмаз в коре: Ваш ум даст ему цену».

«Алмаз в коре» в данном случае – это неогранённый камень в породе.

Авторитет победителя турок был очень высок, причём не только в России, но и во всей Европе. Фридрих Великий наградил русского полководца орденом Чёрного орла и в 1776 году, принимая Великого князя Павла и самого Румянцева, устроил манёвры, на которых разыгрывались эпизоды Кагульского сражения. И потому Екатерина всё же прислушалась к мнению фельдмаршала. Безбородко был определён к императрице на второстепенную должность секретаря «для принятия прошений, поступающих на высочайшее имя». Очень скоро он выучил французский, немецкий, итальянский, латинский и греческий языки. А Екатерина быстро оценила таланты этого малоросса, и Безбородко стал самым важным и влиятельным из её статс-секретарей. Сам он писал отцу

«Меня вся публика и Двор видят яко первого ее (Екатерины) секретаря, потому что через мои руки идут дела Сената, Синода, иностранной коллегии, не выключая и секретнейших, адмиралтейские, учреждения наместничеств по новому образцу, да и большая часть дел собственных».

Влияние Безбородко на внешнюю политику неуклонно росло – и шла в гору его карьера. В коллегии иностранных дел он официально стал работать с 1780 года, а до этого времени служил своеобразным связующим звеном между этим учреждением и Екатериной, оказывая огромное влияние на мнение императрицы по многим вопросам. Безбородко стал противником Никиты Панина, который продвигал идею «Северного союза» («Северного аккорда»), стараясь сделать союзниками России Англию, Пруссию и Саксонию. Противниками России Панин считал Францию и Австрию. При поддержке Пруссии ему удалось возвести на польский престол пророссийского кандидата – бывшего любовника Екатерины II Станислава Понятовского. А вот с Потёмкиным, который выступал за союз с Веной, у Безбородко сложились хорошие деловые отношения.

Смысл в создании Северного аккорда был – ведь младшими партнёрами Франции были враждебные России Речь Посполитая, Швеция и Османская империя. Но северные страны, в отличие от Австрии, не могли помочь нашей стране в войне с Турцией. И потому возобладала точка зрения Потёмкина и Безбородко.

При этом Франция (недавний союзник России в Семилетней войне) по-прежнему относилась к нашей стране крайне враждебно, подталкивая к войне с ней и Османскую империю, и Швецию.

Будучи загружен до предела, Безбородко нашёл тогда время написать исторические труды «Картина о российских с татарами войнах и делах», «Летопись Малые России» и «Хронологическая таблица замечательнейших событий царствования Екатерины II».

Таким увидели А. Безбородко зрители сериала «Екатерина. Фавориты» (2023 г.)

1 января 1779 году Александр Безбородко получил чин бригадира и 1200 крестьянских душ в Полоцкой губернии. В 1780-м, как помним, был причислен к коллегии иностранных дел со званием «полномочного для всех негоциаций» и получил чин генерал-майора. В том году он сопровождал Екатерину в поездке по Белоруссии, во время которой состоялась её первая встреча с австрийским императором Иосифом II. Он вёл «дневные записки» путешествия и неоднократно беседовал с Иосифом о политической ситуации в Европе.

Кроме того, именно через Безбородко шли переговоры о высылке в Данию членов несчастной Брауншвейгской семьи – через 14 лет после того, как в Шлиссельбурге был убит охранниками свергнутый Елизаветой император Иоанн VI (Антонович).

«Делающий всё»

В 1781 году Безбородко было указано присутствовать также на заседаниях в коллегии по секретной экспедиции, а затем он стал ещё и главой почтового департамента. При этом он оставался секретарём Екатерины, которая называла его «мой фактотум» (буквально «делающий всё»), не принимала ни одного решения без консультации с ним и, похоже, не могла без него обходиться. На словах Безбородко ни в чём не перечил Екатерине, демонстративно заявляя (и нарочито бравируя при этом малороссийским акцентом):

«Як матушка-царица хочет, так хай и будет».

Однако через свои доклады он фактически формировал её мнение. При этом нельзя говорить, что Екатерина была «головой», а Безбородко – «шеей»: докладывая о проблеме, он ловко представлял уже готовое решение – в такой форме, что императрица воспринимала его как собственное. И потому внешняя политика Екатерины II, вплоть до появления в её спальне Платона Зубова, в сущности, была политикой Безбородко. Екатерине же он оставлял более насущные дела – выбор очередного фаворита, утверждение программы очередного бала и меню званого обеда, и так далее.

Подсчитано, что из 14 572 государственных актов времён Екатерины II 9651 подписаны не императрицей, а Безбородко «с объявлением Высочайшей воли», и 894 из них вошли в Полное собрание законов Российской империи.

Деловые качества Безбородко признавались и в зарубежных странах. Сохранилось, например, мнение французского посла в Петербурге графа Сегюра, который писал о нём:

«В этом толстом теле ум тончайший».

А вот как о герое статьи отзывался великий визирь Османской империи Юсуф-паша:

«Доброжелателен, благоразумен, проницателен и справедлив».

При всей своей неказистости и часто неаккуратном внешнем виде, Александр Безбородко был известным гулякой и часто не спал ночами, проводя их в обществе актрис и «дам полусвета». Однако способности его были таковы, что однажды утром он с ходу составил для императрицы доклад о внешнеполитической ситуации, делая вид, что читает чистые листы бумаги. И работал он часто, словно шутя, генерал от инфантерии Евграф Комаровский вспоминал об этом:

«Беглость, с которою он читавши схватывал, так сказать, смысл всякой речи, почти невероятна; мне случалось видеть, что привезут к нему от императрицы преогромный пакет бумаг; он после обеда обыкновенно садился на диван и всегда просил, чтобы для него не беспокоились, а продолжали бы между собою разговаривать, и он только переворачивал листы и иногда ещё вмешивался и в разговор своих гостей, не переставая между тем переворачивать листы читаемых им бумаг».

В 1782 году Безбородко получил орден Святого Владимира 1-й степени, в 1783-м – стал членом Российской академии наук и вместе с Екатериной посетил Фридрихсгам, где императрица встретилась с королём Швеции Густавом III. В 1784 году получил чин тайного советника, звание второго члена Коллегии иностранных дел и орден Святого Александра Невского. Пока ещё он находился в тени вице-канцлера и первого члена коллегии иностранных дел Ивана Андреевича Остермана.

И. А. Остерман на портрете Ф. Рокотова, 1760-ые гг.

Это был младший сын выдающегося государственного деятеля эпохи правления Анны Иоанновны, которого сейчас называют главным идеологом российской имперской политики после смерти Петра I. Елизавета отправила его в ссылку, официозные историки Романовых и беллетрист Пикуль – изрядно оклеветали.

А. И. Остерман на портрете неизвестного художника

Но сын Генриха Иоганна Фридриха (Андрея Ивановича) Остермана, как видите, не затерялся и верно служил России. Его внучатый племянник – Александр Иванович Остерман-Толстой дослужился до звания генерала от инфантерии и стал одним из героев Отечественной войны 1812 года.

А. И. Остерман-Толстой на портрете Дж. Доу, 1825 г.

Вернёмся во времена Екатерины II. В Коллегии иностранных дел вице-канцлер И. А. Остерман, по общему мнению, выполнял лишь церемониальные функции, практической работой занимался именно герой нашей статьи.

В следующей статье мы продолжим и закончим рассказ об Александре Безбородко.

- Рыжов В. А.

Обсудим?

Смотрите также: