Американские БПЛА первого послевоенного поколения, их служба и боевое применение

В послевоенное время США являлись лидерами по количеству построенных экспериментальных и серийных беспилотных летательных аппаратов, которые в основном создавались для использования в качестве воздушных мишеней и ведения разведки. Весьма высокий уровень американского авиа- и приборостроения, достигнутый к моменту окончания Второй мировой войны, позволил создать и запустить в серийное производство несколько моделей БПЛА с различными типами двигательных установок, оснащенные автономными автопилотами дистанционного телеуправления, бортовыми радиолокаторами, станциями радиотехнической разведки, фото- и телевизионными камерами, а также аппаратурой постановки помех. Сегодня мы рассмотрим БПЛА первого послевоенного поколения и более поздние беспилотные аппараты, созданные на их базе, которые оставили наиболее заметный след в истории техники.

Беспилотная мишень Radioplane OQ-19

Компания Radioplane, являвшаяся в годы Второй мировой основным поставщиком радиоуправляемых мишеней для американских вооруженных сил и превратившаяся из гаражной мастерской в крупное предприятие, производившее по сотне беспилотников в сутки, в 1946 году наладила выпуск модели QQ-19, также известной как BTD (англ. Basic Training Drone – Беспилотник Базового Обучения).

Беспилотная мишень QQ-19А

Это был аппарат с фюзеляжем, выполненным из алюминиевого сплава, и деревянными крыльями, оснащенный двигателем мощностью 60 л.с., способный развивать скорость до 320 км/ч. Главными отличиями от предыдущих изделий компании Radioplane стал отказ от руля направления (поворот осуществлялся раздельной работой рулей высоты) и от шасси. Беспилотники данного типа запускались с помощью твердотопливного стартового ускорителя и приземлялись на парашюте.

В 1950 году начался выпуск модификации QQ-19В с металлическими крыльями, лучше державшими «боевые повреждения». Часть БПЛА несла уголковые отражатели в пластиковых обтекателях на крыльях, повышающими ЭПР до значения, делающего их различимыми для радиолокаторов.

Беспилотная мишень QQ-19В с уголковыми отражателями на консолях крыла

Аппараты OQ-19D имели программируемый автопилот, позволяющий летать за пределами дальности дистанционного управления, и оснащались радиомаяком для отслеживания их местоположения. Для лучшей визуальной заметности по команде с земли или таймера могли зажигаться трассеры или дымовые шашки, закреплённые на консолях крыла.

Беспилотная мишень OQ-19D в музейной экспозиции

Беспилотник имел длину 3,73 м и размах крыла 3,48 м. Стартовый вес составлял 145 кг. Двухтактный четырёхцилиндровый двигатель McCulloch O-100-1 мощностью 72 л.с. обеспечивал скорость до 370 км/ч. Высота полёта достигала 7600 м. БПЛА мог находиться в воздухе около часа.

Хотя беспилотные мишени, производимые Radioplane Company, пользовались устойчивым спросом, эта фирма, выпускавшая узкоспециализированную продукцию, в послевоенное время не могла долго конкурировать с гигантами американского авиапрома и в 1952 году была выкуплена корпорацией Northrop, после чего производством дронов семейства OQ-19 занималось «беспилотное» подразделение Northrop Ventura. В 1963 году в связи с внедрением новой системы обозначения военных летательных аппаратов воздушные мишени получили новое наименование: OQ-19B стали MQM-33A, а OQ-19D — MQM-33B.

Поздние модификации имели улучшенное бортовое оборудование: радиокомандную систему управления AN/ARW-79 с автоматическим удержанием высоты, устройство отстрела тепловых ловушек и дипольных отражателей, повышающее реалистичность учебного процесса. Для продления срока службы воздушных мишеней, начиная со второй половины 1970-х, по ним стреляли зенитными ракетами, оснащёнными инертной боевой частью. Чтобы определить, пролетела ли ЗУР на расстоянии, достаточном для поражения летательного аппарата, на борту БПЛА размещали аппаратуру, регистрирующую срабатывание радиолокационного взрывателя.

Беспилотные мишени MQM-33 находились в серийном производстве до второй половины 1980-х, намного пережив другие модели аналогичного назначения, созданные в 1940–1950-е годы. Дроны этого типа активно использовались для проведения учебно-тренировочного процесса и в испытаниях новых средств ПВО всеми родами войск. Согласно справочным данным, с учётом разведывательных БПЛА MQM-57 Falconer было произведено более 76 000 экземпляров, которые, помимо США, эксплуатировались ещё в 18 странах.

Разведывательный БПЛА MQM-57 Falconer

С учетом хороших служебно-эксплуатационных характеристик и низкой стоимости мишени MQM-33, компания Northrop Ventura в 1955 году на её базе создала разведывательный БПЛА ближнего радиуса действия SD-1 Observer, позже переименованный в MQM-57 Falconer.

Разведывательный БПЛА MQM-57

Для размещения фотокамеры фюзеляж беспилотника подвергся переработке. Взлёт, как и у воздушной мишени, также осуществлялся с катапульты, а приземление на парашюте. Управление программное или по радиоканалу. При ведении ночной фотосъёмки под крыло могли подвешиваться осветительные ракеты. Продолжительность полёта не превышала 40 минут, но для разведки передовых позиций и ближнего тыла противника этого было вполне достаточно. Всего было произведено около 1500 дронов, которые эксплуатировались до конца 1970-х.

Беспилотная мишень Globe KD2G Firefly

Дистанционно управляемые беспилотники, массово выпускавшиеся Radioplane Company, имели невысокую стоимость и были просты в использовании. Но командование ВМС США, обладавшее собственными финансовыми ресурсами, в дополнение к воздушным мишеням с поршневыми двигателями решило заказать реактивные БПЛА, которые, по мнению адмиралов, должны были лучше имитировать современные на тот момент боевые самолёты.

Тут стоит сказать, что флот уже имел опыт использования нескольких воздушных мишеней McDonnell TD2D Katydid с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем (ПуВРД) McDonnell PJ40, запускаемых с катапульты.

Воздушная мишень McDonnell TD2D Katydid

Однако моряков не устроили эксплуатационные характеристики и небольшая продолжительность полёта этого дрона.

В 1946 году компания Globe Aircraft Corporation предложила БПЛА с ПуВРД Solar PJ-32, оснащенный радиокомандной системой AN/ARW-26Y. Внешне этот выполненный из дюраля беспилотник напоминал уменьшенный в размерах германский самолёт-снаряд Fi 103, но имел иное хвостовое оперение.

При длине дрона в 3,73 м, размах крыльев составлял 3,56 м. Максимальный взлётный вес – 145 кг. Топливного бака ёмкостью 76 л хватало на 26 минут полёта. Практическая дальность – 160 км. Максимальная скорость горизонтального полёта – 390 км/ч. Практический потолок – 4200 м. Запуск производился с катапульты или с самолётов JD-1D (модифицированный Douglas A-26 Invader) и Grumman F7F-2D Tigercat. После выработки топлива аппарат приводнялся при помощи парашюта и оставался на плаву 20 минут. После спасения и доставки в мастерские, для подготовки к повторному вылету требовалось несколько часов.

В 1947 году аппарат получил обозначение Globe KD2G Firefly и был принят на вооружение. В 1950 году в серию пошла улучшенная модификация KD2G-2 с двигателем Solar PJ32-S-4.

Воздушная мишень KD2G-2 под потолком павильона авиационной техники в Мемориальном парке боевых кораблей в Мобиле, штат Алабама

Активное использование радиоуправляемых мишеней KD2G-2 в ВМС США продолжалось до середины 1950-х. Достоверной информации о количестве построенных беспилотников этого типа найти не удалось. Но, по всей видимости, речь может идти о десятках экземпляров.

«Реактивная революция» в развитии боевой авиации, произошедшая в 1950-е годы, привела к резкому росту скорости полёта самолётов, оснащённых турбореактивными двигателями, в силу чего потребовались новые воздушные мишени, способные имитировать современные средства воздушного нападения.

Многоцелевой беспилотный аппарат AeroJet SD-2 Overseer

В середине 1950-х годов в США начались работы по проектированию беспилотных разведывательных и ударных аппаратов среднего и тяжелого класса. Одним из первых дронов такого назначения стал SD-2 Overseer, разработанный совместно компаниями Aerojet General и Rheem Manufacturing Co.

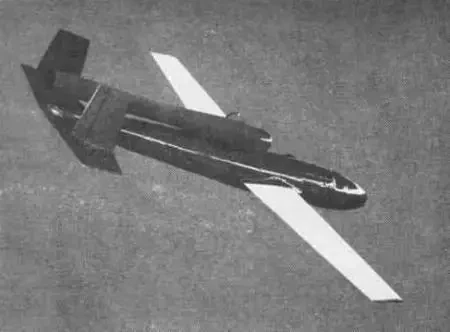

БПЛА SD-2 Overseer предназначался для ведения разведки на местности в реальном режиме времени, корректировки артиллерийского огня, поиска вражеских кораблей за пределами визуальной видимости, распыления боевых отравляющих веществ и мог использоваться в качестве дрона-мишени. Помимо фото- и телекамер, в состав полезной нагрузки могли входить инфракрасный датчик AN/AAD-2 и БРЛС бокового обзора AN/DPD-2.

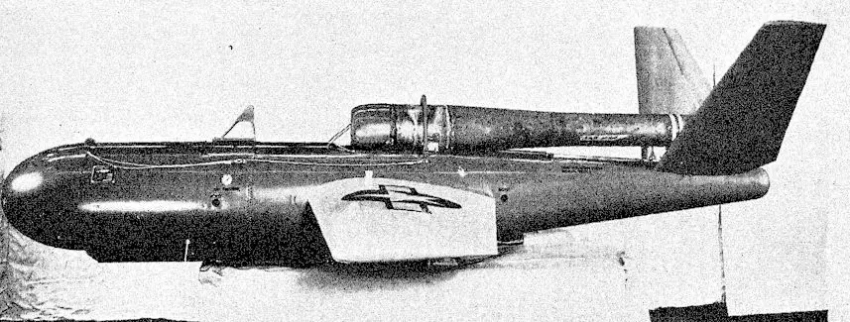

Многоцелевой БПЛА SD-2 Overseer

При длине дрона в 4,9 м, размах крыльев составлял 4,06 м. Максимальный взлётный вес без стартовых ускорителей 510 кг. Оппозитный четырёхцилиндровый двигатель Lycoming LIO-360-B1B мощностью 225 л.с. обеспечивал скорость до 556 км/ч. Аппарат мог подниматься на высоту более 6 000 м. Практическая дальность полёта с максимальной нагрузкой – до 185 км. Полезная нагрузка – 106 кг.

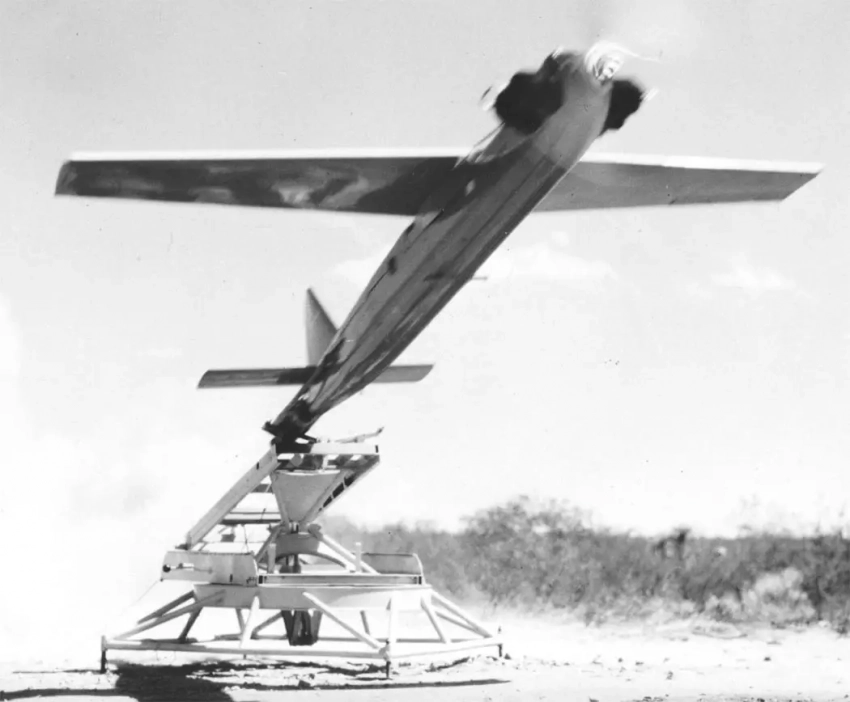

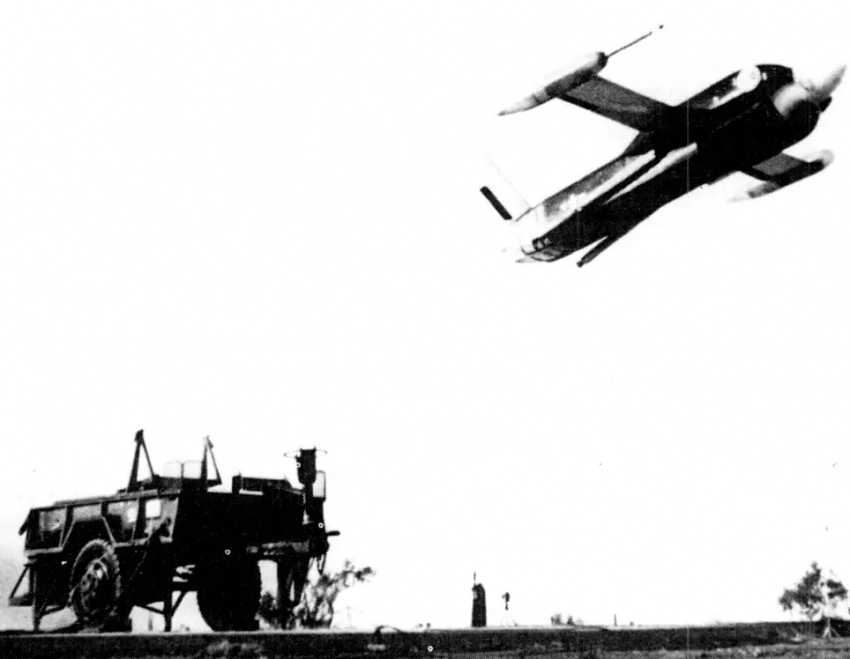

Запуск беспилотника осуществлялся при помощи двух твердотопливных ускорителей с буксируемого прицепа или грузового автомобиля, и после выполнения полётного задания происходила мягкая посадка на парашюте.

Система управления полётом беспилотника основывалась на комбинации инерциальной навигации с вычислителем, анализировавшим сигналы с нескольких передатчиков, работающих на разных частотах УКВ-диапазона.

Первый полёт беспилотного SD-2 Overseer состоялся в 1959 году, и аппарат продемонстрировал хорошую управляемость в пределах прямой видимости. После чего военное ведомство заказало для опытной эксплуатации постройку трёх десятков дронов, которые после 1963 года получили обозначение MQM-58A.

Ряд источников утверждает, что несколько MQM-58A в 1965 году проходили «боевую обкатку» в Юго-Восточной Азии, но удовлетворительных результатов ввиду ненадёжно работающей навигационной системы продемонстрировать не смогли, и к концу 1960-х все аппараты данного типа были выведены из эксплуатации.

Многоцелевые БПЛА Ryan Firebee

Бесспорными бестселлерами среди американских БПЛА стали аппараты семейства Ryan Firebee. История этих дронов, находившихся в серийном производстве более 50 лет, началась в 1948 году, когда Отдел беспилотных самолетов ВВС США опубликовал требования к воздушной мишени с реактивным двигателем, обладающей высокой дозвуковой скоростью. Хотя БПЛА позднего выпуска Ryan Firebee уже нельзя отнести к первому поколению, с учётом высокой технической преемственности они будут описаны в этой публикации.

В 1951 году фирма Ryan Aeronautical Company создала беспилотник Q-2А Firebee. Это был моноплан со стреловидным крылом с овальным воздухозаборником в носовой части, оснащённый турбореактивным двигателем Continental J69-T-19B с тягой 4,7 кН. Модификации KDA-1 и XM21, предназначенные для эксплуатации флотом и армией США, оснащались ТРД Fairchild J44-R-20B с тягой 4,4 кН и внешне отличались от Q-2А Firebee выступающим конусом и расширенным скошенным воздухозаборником.

Беспилотные мишени Ryan Firebee, построенные по заказу ВВС, ВМС и Армии США, а также для Королевских ВВС Канады

При запуске с катапульты, расположенной на земле или на корабле, использовался твердотопливный ускоритель Aerojet General X-102F. Также воздушную мишень можно было подвесить под крыло носителя, созданного на базе военно-транспортного самолёта или бомбардировщика.

В середине 1950-х несколько B-26B были переделаны в самолёты-носители воздушных мишеней, оператор управления БПЛА располагался в кабине штурмана. Эти самолёты управления эксплуатировались до середины 1960-х годов, после чего были заменены более крупными машинами на базе Lockheed C-130 Hercules, способными нести БПЛА большего веса.

Беспилотник мог быть спасён с помощью двухступенчатой (тормозной/спусковой) парашютной системы, которая автоматически активировалась при попадании в дрон или отказе двигателя или системы управления. Парашютную систему можно было запустить дистанционно. Перед срабатыванием парашюта перекрывалась подача топлива и включался радиомаяк.

В конце 1950-х ВВС США заключили с компанией Ryan контракт на существенно улучшенный Firebee «второго поколения». Этот аппарат имел фирменное обозначение Model 124, а в военно-воздушных силах — Q-2C. Первый прототип поднялся в воздух в конце 1958 года и поступил в производство в 1960 году. В 1963 году он был переименован в BQM-34A. Аббревиатуру AQM-34 имели модели, имеющие исключительно воздушный запуск с самолёта-носителя. Аббревиатурой BQM-34A обозначались аппараты, способные запускаться различными способами.

Воздушная мишень BQM-34A

BQM-34A имел удлинённый планер и крыло увеличенной площади. Воздухозаборник перенесли под фюзеляж, а носовая часть стала заострённой. Модернизированный БПЛА оснастили турбореактивным двигателем Continental J69-T-29A, копией французского Turbomeca Gourdon с максимальной тягой 7,6 кН. БПЛА BQM-34A имел длину 6,68 м и размах крыла 3,93 м. Максимальный взлётный вес достигал 1134 кг. Крейсерская скорость на высоте 15 000 составляла 1010 км/ч. Максимальная скорость — 1170 км/ч. Практическая дальность — 1280 км. Высота полёта — до 18 000 м.

Военно-морской флот также принял на вооружение BQM-34A, в то время как армия получила версию наземного базирования MQM-34D с длинными крыльями и ускорителями увеличенной мощности.

После выполнения полётного задания БПЛА, если его не сбили, приземлялся или приводнялся на парашюте и эвакуировался вертолётом.

Для экономии времени, а также когда выполнить посадку было невозможно, применялась система подхвата беспилотника эвакуационным вертолётом налету. После того как воздушная мишень подлетала к вертолёту, по радиокоманде глушился двигатель и срабатывала парашютная система, которая, в свою очередь, захватывалась за стропы крюком на выдвижной штанге.

Схема подхвата воздушной мишени налету эвакуационным вертолётом

Оценив лётные данные воздушной мишени BQM-34A, командование ВВС заказало создание на её базе разведывательного БПЛА AQM-34L (Ryan Model 147 Lightning Bug).

БПЛА AQM-34L

На этом летательном аппарате были реализованы меры по снижению визуальной и радиолокационной заметности. Для чего был применён воздухозаборник с уменьшенной ЭПР и специальные накладки на фюзеляж. Поверхность беспилотника покрывалась краской, поглощавшей часть высокочастотного излучения. БПЛА, совершающие полёты в тёмное время суток, красили в чёрный цвет. Для увеличения дальности полёта использовались сбрасываемые топливные баки.

Запуск дронов осуществлялся с самолёта-носителя Lockheed DC-130А Hercules, который мог поднять в воздух четыре AQM-34. На DC-130А имелась аппаратура управления и приёма разведывательной информации. Также данные транслировались по радиоканалу на наземные пункты.

В семействе БПЛА AQM-34 было создано 28 опытных и серийных модификаций, отличавшихся оборудованием и назначением. Помимо разведывательных аппаратов AQM-34L, оснащённых дневными и ночными камерами, предназначенными для действий в разном высотном диапазоне, выпускались беспилотники с радиолокационной станцией, способной выявлять замаскированную технику в тёмное время суток, постановщики активных и пассивных помех, дроны, предназначенные для ведения радиотехнической разведки, и «приманки» с увеличенной ЭПР и генераторами, имитирующими работу авиационных радаров.

В это семейство также входит высотный разведчик AQM-34N с удлинённым крылом, использовавшийся Стратегическим авиационным командованием и способный летать со скоростью 675 км/ч на высоте более 21 000 м. БПЛА этого типа выполнили более сотни полётов над территорией КНР. Часть беспилотников была сбита, но приблизительно 65% успешно выполнили полётное задание и были эвакуированы транспортными вертолётами Sikorsky CH-3E.

Беспилотный высотный разведчик AQM-34N в музейной экспозиции

Model 147SD (AQM-34М), появившаяся в 1972 году, имела увеличенную дальность полёта и работала совместно с навигационной системой LORAN.

БПЛА Model 147TF (AQM-34R) с усовершенствованным радиовысотомером предназначался для полётов на высоте 60-150 м над землёй, что должно было обеспечить меньшую уязвимость от средств ПВО. Последний маловысотный полёт такого беспилотника над Северным Вьетнамом состоялся 30 апреля 1975 года — в день падения Сайгона. Впрочем, разведывательные рейды над Южным Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей продолжались до июня 1975 года.

«Молниеносные жуки» задействовались в различных миссиях: круглосуточно вели оптоэлектронную и радиотехническую разведку, выявляли позиции ЗРК и зенитной артиллерии, глушили северовьетнамские радары и при помощи специальных технических средств изображали стратегические бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress.

13 февраля 1966 года отличился БПЛА модификации Model 147E, который, перед тем как он был сбит зенитной ракетой В-750В, успел перехватить и передать информацию о работе систем наведения и радиовзрывателя боевой части ЗУР. Это позволило выработать организационные и технические меры противодействия, которые существенно снизили эффективность применения ЗРК СА-75М «Двина». По признанию американцев, данные, собранные по советским противовоздушным системам, по своей ценности окупили всю программу беспилотных разведчиков.

Война во Вьетнаме стала «звездным часом» БПЛА Ryan AQM-34 Lightning Bug. Американцы задействовали в рейдах над вражеской территорией более 1000 беспилотников. Всего с 1964 по 1975 год они совершили 3435 боевых вылетов над Северным Вьетнамом, КНР и КНДР. В ходе боевых действий было потеряно 578 дронов AQM-34L/N/М/R (часть в китайском воздушном пространстве). Беспилотники летали даже над Ханоем и Хайфоном, где имелась очень мощная ПВО. В среднем, до того, как разведывательный дрон сбивали, он совершал 2-3 миссии.

Рекордсменом в этом отношении является AQM-34L «Tomcat» из 556-й разведывательной эскадрильи, совершавший 68 миссий, прежде чем он был поражен зенитным огнём в окрестностях Ханоя. По американским данным, ВВС Северного Вьетнама потеряли несколько истребителей МиГ-17Ф в попытках перехватить реактивные беспилотники.

Серийное производство «Молниеносных жуков» продолжалось до 1975 года, но через несколько лет после окончания Вьетнамской войны почти все они были выведены из эксплуатации и отправлены на «кладбище костей» Девис-Монтен в Аризоне.

В начале 1970-х после отладки навигационной аппаратуры системы LORAN рассматривался вопрос оснащения БПЛА AQM-34 вооружением. Однако командование ВВС встретило такие предложения без энтузиазма, так как системы навигации и дистанционного управления в процессе эксплуатации не могли гарантировать ненанесения удара по своим объектам или войскам.

Об этой идее вспомнили во второй половине 1970-х, и компания Teledyne Ryan построила два прототипа, способных нести управляемые ракеты «воздух-земля» AGM-45 Shrike и AGM-65 Maverick.

БПЛА BGM-34A с УР AGM-65 Maverick

Помимо узлов подвески вооружения, БПЛА BGM-34A получили прицельно-поисковое оборудование и дополнительный канал передачи данных. Также были построены и испытаны восемь BGM-34B с более мощными двигателями Teledyne CAE J69-T-41A (максимальная тяга 8,5 кН), включая версию «Pathfinder» с лазерным целеуказателем и телевизионной камерой для съемки при низкой освещенности в носовой части. Шесть дронов AQM-34L были оснащены модернизированной авионикой и в 1972 году переименованы в YAQM-34U. Пять из них позже стали многоцелевыми БПЛА BGM-34C с модульными блоками оборудования, размещаемыми в носовой части фюзеляжа.

С 1976 по 1978 год 47 беспилотников AQM-34, построенных в годы Вьетнамской войны, подняли с хранения и переделали в постановщики помех, оборудованные системой сброса дипольных отражателей и станциями РЭБ, после чего эти машины получили обозначение AQM-34V. Беспилотные глушилки радаров несколько лет эксплуатировались в составе 432-й тактической группе беспилотников, после чего были вновь законсервированы в Девис-Монтен.

В последний раз БПЛА модификации BQM-34-53 с увеличенной дальностью полёта использовались в боевых действиях в 2003 году в ходе вторжения в Ирак. Пять беспилотников, модернизированных на предприятии корпорации Northrop Grumman, оснастили навигационной аппаратурой GPS, аппаратурой РЭБ и, нагрузив дипольными отражателями, пустили впереди пилотируемых ударных самолётов. Возвращение не предусматривалось, и, израсходовав горючее, дроны упали на вражеской территории. После чего иракское телевидение демонстрировало их обломки, выдавая их за американские самолёты, сбитые средствами ПВО.

Впрочем, развивая боевые БПЛА, фирма Teledyne Ryan не забывала про беспилотные самолёты-мишени. В 1968 году взлетел сверхзвуковой беспилотник Model 166 Firebee II, который с небольшими изменениями для ВВС производился под обозначением BQM-34E, а для ВВС — BQM-34F.

Запуск воздушной мишени BQM-34F Firebee II

По сравнению с BQM-34А аппараты семейства Firebee II стали тяжелей и оснащались парашютной системой увеличенной площади. В середине 1970-х появилась модификация BQM-34Т с обновлённым БРЭО. Модели BQM-34Е/F/Т комплектовались двигателем Teledyne CAE J69-T-6 с тягой 8,2 кН, что позволяло на высоте 18 000 разгоняться до 1,5М. Продолжительность полёта на дозвуковой скорости составляла 75 минут, за это время БПЛА мог покрыть 920 км.

Запуск осуществлялся с воздушного носителя DC-130 или при помощи твердотопливного ускорителя с наземной установки.

В 1970-е годы армия модернизировала часть своих MQM-34D для использования в качестве мишеней при испытаниях ПЗРК FIM-92 Stinger, оснастив эти беспилотники ТРД General Electric J85-GE-7 тягой 10,9 кН, снятыми со старых ложных целей ADM-20 Quail. Модифицированные MQM-34D Mod II отличались изменённой передней частью фюзеляжа с круглым носовым воздухозаборником, что делало их похожими на мишени Q-2A первого поколения.

ВМС США обновили авионику своих BQM-34A, которые после этого получили обозначение BQM-34S. В начале 1980-х годов их начали переоснащать модернизированными двигателями J69-T-41A с тягой 8,5 кН.

Одновременно с этим ВВС США приступили к модернизации своих BQM-34A, устанавливая на них новое БРЭО и двигатель J85-GE-7. Улучшенные варианты ВВС США сохранили прежнее обозначение BQM-34A.

Серийная постройка BQM-34A была прекращена в 1982 году, но производственную линию опять запустили в 1986 году для выпуска новых мишеней BQM-34S. С 1989 года БПЛА начали оснащать усовершенствованными двигателями J85-GE-100 с тягой 10,9 кН, а также модернизированной авионикой. В конце 1990-х на воздушные мишени стали ставить навигационные приёмники системы GPS. Серийный выпуск беспилотных мишеней продолжался до 2003 года, и они задействовались в учениях и испытаниях до недавнего времени.

Помимо вооруженных сил США, беспилотные аппараты Ryan Firebee эксплуатировались в Канаде, Израиле и Японии. Королевские ВВС Канады приобрели 30 беспилотников KDA-4 Firebee, которые запускали с двух специально переоборудованных самолётов Avro Lancaster Mk.10DC.

Эти беспилотники использовались с 1956 по 1961 год в процессе испытаний вооружения перехватчиков Avro Canada CF-100 Canuck и Avro Canada CF-105 Arrow.

Начиная с 1971 года Израиль получил несколько десятков БПЛА AQM-34L/M, которые прошли переоборудование в соответствии с местной спецификой и получили наименование Mabat. Эти беспилотные машины активно использовались в разведывательных целях и в качестве ложных целей против арабской коалиции в 1973 году и в последующих вооруженных столкновениях с Сирией. Согласно сирийским данным, ВВС Израиля в боевых действиях потеряли 31 реактивный БПЛА. Окончательно БПЛА Mabat были сняты с вооружения в середине 1990-х.

Воздушные силы самообороны Японии в 1970-е годы приобрели беспилотники BQM-34A, использовав их для обучения наземных расчётов ПВО и тренировки пилотов истребителей-перехватчиков до начала 1990-х.

Продолжение следует...

- Линник Сергей

Обсудим?

Смотрите также: