Винтовые фрегаты: ударная сила

60-фунтовая пушка — серьёзный калибр!

Бурная деятельность генерал-адмирала Великого Князя Константина Николаевича дала Российскому Императорскому флоту юркие канонерки с миноносками, быстроходные клиперы и красавцы корветы, но всё это... Не для серьёзного боя! Клипер с его 6 орудиями был страшен торговому кораблю, но боя с английским даже не броненосцем, а шлюпом не пережил бы. Корветы с 11 и 17 пушками также были «уничтожителями торговли», разведчиками и первопроходцами, но в серьёзном бою и им пришлось бы туго. Правда, и парусные линейные корабли к этому времени были не слишком перспективны. Более того, бомбические орудия при Синопе показали, что такого числа пушек, как на старых линейных кораблях, больше не нужно. Как впоследствии сформулировал идею адмирал Андрей Попов: «Уменьшать артиллерию числом и увеличивать калибром». Поэтому ещё одним классом кораблей, которые пополнили ряды российского флота, стали винтовые фрегаты. Это были уже корабли, вполне годные для боя с серьёзным противником!

Баллада Жуковского «Светлана»: уберите детей и беременных женщин от экрана!

Первой стала «Светлана». Сказать, что фрегат был назван в честь популярного женского имени, было бы натяжкой. Само имя Светлана было изобретено поэтом Александром Востоковым в 1803 году, но популярно стало после издания в 1811 году Василием Жуковским баллады «Светлана» — натурального хоррора XIX века, начинающегося милым «Раз в крещенский вечерок девушки гадали...». Впрочем, как популярно... До Октябрьской революции девочек этим именем практически не называли (разве что неофициально, так сказать, «домашнее имя»), а русская православная церковь крестить с этим именем стала только в 1943 году! Почему кораблю выбрали столь странное имя? Ну, может быть, потому, что Жуковский был наставником детей императора Николая Павловича, и Константин Николаевич сохранил о нём добрую память? Сейчас никто на этот вопрос ответить не может, но название корабля император Александр Николаевич утвердил...

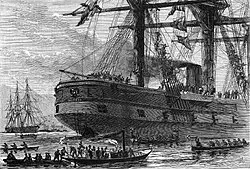

Спуск на воду французского корабля, на стапелях достраиваются фрегат «Светлана» и яхта «Штандарт».

Фрегат стал прямым опровержением максимы капитана Врунгеля «как вы судно назовёте, так оно и поплывёт», но начнём с начала. Русское Морское ведомство заказало верфи «Колло и Компания» из Бордо фрегат и корвет в июне 1856 года. О корвете, получившем имя «Баян», я уже рассказывал, а фрегат по контракту должен был обойтись казне в 2800000 франков (каждый день задержки карался штрафом в 500 франков). Но Колло разорился и верфь продал инженеру Арману вместе с русскими заказами, а тот выставил дополнительный счёт ещё на 1130000 франков. Впрочем, сторонам удалось полюбовно договориться, и Арман получил ещё один заказ — на императорскую яхту «Александра» (впоследствии переименованную в «Штандарт»).

На палубе фрегата «Светлана», худ. Александр Беггеров.

Корабль был заложен 13 октября 1856 года, а 3 мая 1858 года корпус фрегата был спущен на воду. Сформированную в Кронштадте команду в Бордо доставил пароход «Камчатка», и 27 сентября «Светлана» приступила к ходовым испытаниям, а 7 октября корабль взял курс на Санкт-Петербург. Впрочем, с кораблями новых классов редко всё бывает гладко, и первый российский винтовой фрегат исключением не стал: начались проблемы по механической части, и «Светлане» пришлось стать на ремонт сначала в Спитхэде, а затем — в Киле. Командир корабля, адъютант Константина Николаевича и экс-главный редактор журнала «Морской сборник» капитан 1-го ранга Платон Лисянский предложил зимовать в Киле, но проинспектировавший корабль генерал-адмирал принял решение продолжить переход. Фрегат вышел из порта, но в шторм открылась течь в корме, и «Светлана» была вынуждена стать в док в Копенгагене (благо отношения правящих русской и датской династий были более чем хороши). В общем, до Кронштадта новый корабль добрался лишь 9 мая 1858 года.

«Светлана» в штормовую погоду. худ. Александр Беггеров.

«Светлана» имела водоизмещение 3188 тонн, длину — 77,6 метра, ширину — 14,6 метра, осадку 6,6 метра. Корабль нёс полное парусное вооружение, в качестве двигателя выступала горизонтальная паровая машина фирмы «Шнейдер» из Крезо, мощностью 450 номинальных лошадиных сил (1113 индикаторных лошадиных сил), 6 котлов, единственный гребной винт мог подниматься, дабы не задерживать движения под парусами. Максимальная скорость фрегата была 12 узлов, средняя — 8,5–10,5 узлов, дальность плавания с запасом угля в 212 тонн — 2000 миль, экипаж — 24 офицера и 414 матросов. Корпус — дуб, тик, красное дерево и сосна, но скреплённые по системе Армана большим количеством железных конструкций. На корабле имелись 22-вёсельный баркас, 16-вёсельный катер, 12-вёсельный катер, 8-вёсельный бот, 6-вёсельный вельбот, 6-вёсельный ял и 2-вёсельный ял. Имелись на борту и опреснительная установка. Иногда встречается упоминание генератора для освещения помещений, но... До изобретения ламп накаливания (и электрических свечей Яблочкова) было ещё лет двадцать, так что, возможно, это оборудование установили впоследствии.

30-фунтовая морская пушка

А вот вооружён фрегат был, в сравнении с клиперами и корветами, отменно! 2х60-фунтовых пушки №1 на поворотных платформах на палубе, 26х60-фунтовых орудий №2 — 20 в закрытой батарее, 4 на палубе (калибр 60-фунтовых пушек — 196 мм, орудия №1 имели длину ствола в 15 калибров, №2 — 13 калибров), 4х36-фунтовые (калибр — 173 мм) погонные и ретирадные орудия в закрытой батарее (по два на корме и в носу), 10х30-фунтовых (калибр — 164 мм) орудий на палубе.

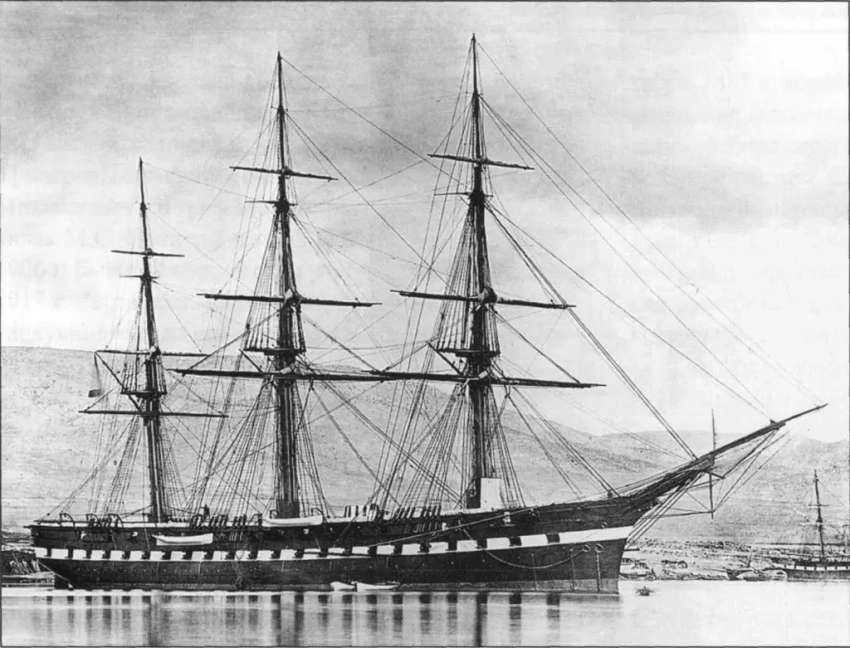

Винтовой фрегат «Генерал-Адмирал»

Вторым «иностранцем» в числе русских винтовых фрегатов стал «Генерал-Адмирал». Его заказали 8 сентября 1857 года в США, на Нью-Йоркской верфи Уильяма Вебба, стоимость контракта составила 1018000 долларов. Американцы, получив контракт, долго тянуть с закладкой не стали и заложили корабль на следующий день — 9 сентября. Строили тогдашние заокеанские кораблестроители быстро: ровно через год корабль был спущен на воду, а 3 июля 1859 года прибыл в Кронштадт, где был довооружён (в США на него поставили только 2 то ли 2-пудовых, то ли 3-пудовых пушки системы Дальгрена).

Фрегат имел водоизмещение 5669 тонн, длину — 99 метров, ширину — 16,7 метра, осадку — 7,2 метра, корпус — из американского вечнозелёного дуба и сосны, набор диагональный, подкреплённый железными раскосами. Корабль нёс полное парусное вооружение, а в качестве механического двигателя — двухцилиндровую паровую машину бруклинской фирмы «Новелити Айрон Воркс», индикаторной мощностью 2000 лошадиных сил. Пар на машину подавался от шести коробчатых горизонтальных огнетрубных котлов, чьи дымоходы выводились в телескопическую дымовую трубу. Винт — двухлопастной, подъёмный, со съёмными лопастями, запас угля — 760 тонн, максимальная скорость хода под парами — 12,25 узлов. Автономность по топливу — 12 суток, по провизии — 75 суток.

Вооружение у фрегата было под стать названию! В закрытой батарее — 36х60-фунтовых бомбических орудий №2 и 4х36-фунтовых орудия №2 — погонные и ретирадные. В носу и на корме — две пушки Дальгрена (те, которые то ли 2-х, то ли 3-х пудовые), на палубе — 24х60-фунтовые и 2х36-фунтовые пушки. Итого — 70 стволов (была ещё пара 12-фунтовых единорогов и 24-фунтовая пушка — для десанта)! Экипаж — 25 офицеров и 765 матросов.

Это были два винтовых фрегата иностранной постройки, между тем как на русских верфях построили ещё 9 кораблей: «Аскольд», «Илья Муромец», «Громобой», «Олег», «Пересвет», «Ослябя», «Александр Невский», «Дмитрий Донской» и «Севастополь». Начать рассказ о них лучше с «Аскольда».

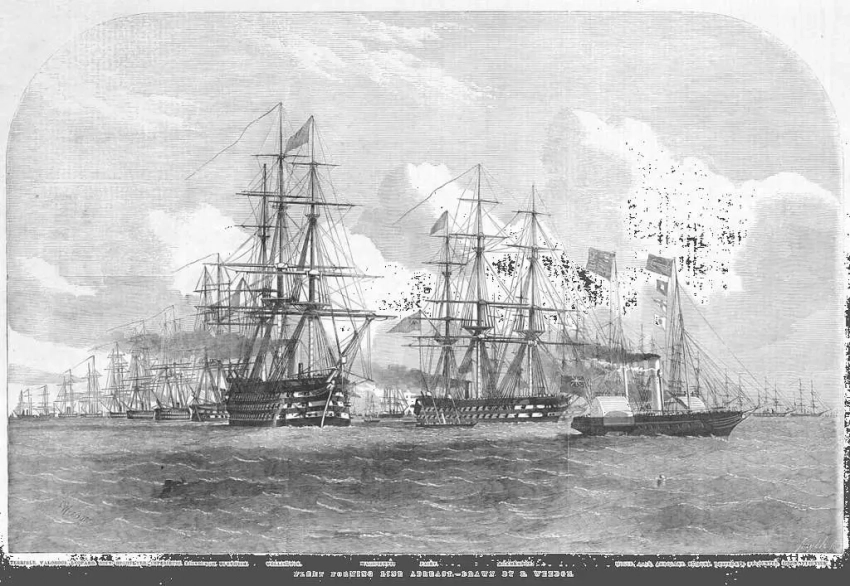

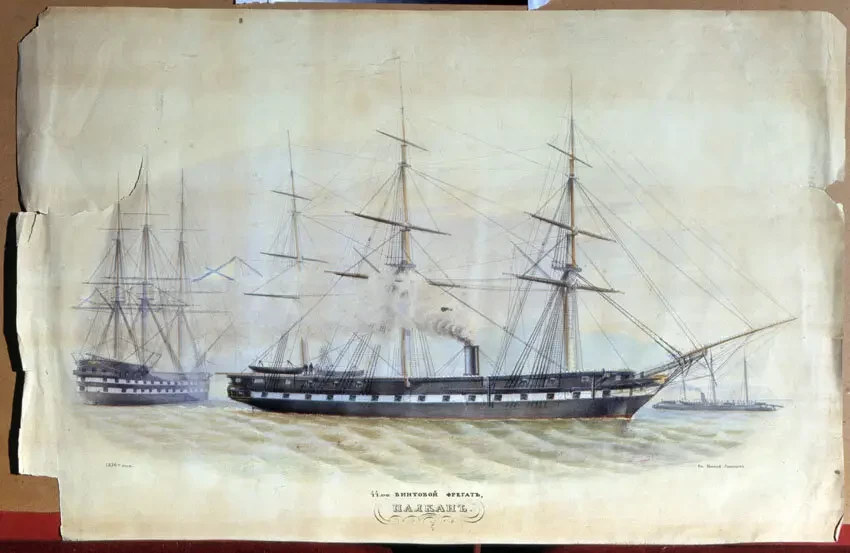

Винтовой фрегат «Полкан» — несостоявшийся прототип

Собственно говоря, строить корабль было решено ещё до Крымской войны. «Высочайшее повеление» о строительстве в Санкт-Петербурге нового пароходо-фрегата было дано императором Николаем Павловичем 8 июня 1851 года. Вскоре в Пароходном комитете и Кораблестроительном департаменте было решено строить корабль не с колёсным, а с винтовым движителем, встал вопрос о проекте. Чиновники морского ведомства долго решали: строить ли новый корабль по проекту фрегата «Полкан» (при закладке — «Палкан», но потом переименовали!) (единственного русского винтового фрегата в Крымскую войну), но «Полкан» был переделкой под паровую машину проекта фрегата «Паллада», и было решено купить у англичан чертежи винтового фрегата «Империез», чем занялся полковник корпуса корабельных инженеров Карл Иванович Швабе.

Британский винтовой фрегат "Империез" где-то в группе товарищей

Чертежи были куплены к тому моменту, когда в каменном эллинге Нового Адмиралтейства уже готовились к закладке киля корабля на основании расчётов корпуса «Полкана». 12 июня Швабе привёз теоретический чертёж «Империеза» — английского 50-пушечного фрегата, строящегося на тот момент в Детфорде. После изучения чертежей русские специалисты пришли к выводу, что «Империез» является лучшим из английских фрегатов I класса, и были правы! Фрегат, проект которого был разработан Болдуином Уокером, и в самом деле сочетал в себе все достижения кораблестроения середины XIX века. Вот только... Вывести корабль «английского образца» через бар Невы было проблематично, поэтому русские кораблестроители решили немного «урезать осетра», уменьшив длину и, соответственно, водоизмещение корабля, добившись осадки носом в 6,1, а кормой — 6,4 метра, что должно было позволить вывести фрегат из верфи в Кронштадт. Правда, при этом пришлось пожертвовать четырьмя орудиями, уменьшив вооружение корабля с 50 пушек до 46.

Корпус корабля заложили в присутствии Константина Николаевича 18 сентября 1852 года. Построить корпус взялся купец 1 гильдии Кудрявцев, главным строителем назначили корабельного инженера штабс-капитана К. Ф. Шаттена. К этому времени уже был заключён контракт на поставку паровой машины и котлов с Дэмсом Несмитом из Манчестера, подрядившимся построить паровую машину мощностью 360 нарицательных лошадиных сил. Правда, уже после заключения контракта выяснилось, что Несмит никогда паровых машин не делал! Так что, на всякий пожарный, было решено оставить корпус фрегата на стапеле и спустить его на воду весной 1854 года.

Строительство шло согласно графику, в Англию перевели деньги за машину и котлы. Правда, с Несмитом Морскому ведомству пришлось контракт разорвать, но покупать механическую часть всё равно решили в Англии — у Д. Пенна. Правда, тот затребовал больше денег, ссылаясь на дорогую медь, но медь ему пообещали поставить из России бесплатно. Фрегат тем временем получил имя — «Мария». Командовать новостройкой назначили бывшего командира пароходо-фрегата «Камчатка» капитан-лейтенанта П. А. Шевалдина. Стройка продвигалась, но...

Но неожиданно началась Крымская война, и на поставку машин из Англии можно было больше не рассчитывать! Поэтому копию машины заказали Гальванопластическому литейному и механическому заведению Санкт-Петербурга. Изготовить её должны были по чертежам машины фрегата «Полкан».

Фрегат спустили на воду 6 июля 1854 года, 17 июля Великий Князь Константин распорядился перевести корабль в Кронштадт и вооружить. В закрытой батарее планировалось установить 24х68-фунтовых бомбических орудия (калибр 204-мм), 4х30-фунтовые (калибр — 164-мм) длинные пушки, на верхней палубе — 14х30-фунтовых пушек средней пропорции, плюс — по две такие же пушки на баке и на юте. Итого: 46 орудий с боекомплектом 100 выстрелов на орудие.

Винтовой фрегат «Аскольд» в Кильском порту. худ. А. А. Тронь (с карманного календарика за 2015 год)

22 июля 1855 года фрегат приготовили к выходу на рейд, 13 сентября на заводе протестировали паровые котлы, при испытаниях присутствовал командир фрегата — капитан 2 ранга Иван Унковский. К 19 ноября котлы смонтировали на корабль, но поставка машин затягивалась: Гальванопластическое заведение было завалено заказами по самую маковку и не справлялось с работой. Только 20 ноября 1856 года была проведена первая проба механизмов. Практически одновременно корабль получил новое имя — «Аскольд». Испытания механической части выявили массу недостатков, но, по счастью, к тому времени Крымская война закончилась и появилась возможность заказать в Англии новый коленвал взамен родного, который отечественная промышленность сдала Морскому ведомству с трещиной. Потом были испытания, в ходе которых погнулась одна из лопастей гребного винта, но 14 сентября 1857 года фрегат был принят в казну.

Фрегат «Аскольд» имел водоизмещение 2834 тонны, длину — 61,6 метра, ширину — 14,78 метра, осадку носом — 6,1 метра, кормой — 6,4 метра. Набор корпуса, киль, штевни и большая часть надводной части корпуса была построена из курляндского дуба, подводная часть корпуса, внутренняя обшивка и бимсы — из сибирской лиственницы, палубный настил — из сосны. Часть корпусных конструкций были железными, изготовленными на заводе Берда, подводная часть — обшита медью. Остойчивость у корабля, по отзывам специалистов, была отменная! Паровую машину низкого давления питали четыре котла коробчатого типа, под парами корабль мог развить скорость 8,25 узла. Двухлопастной гребной винт, традиционный для кораблей этого времени, мог подниматься, дабы не мешать движению под парусами.

Выход из реки Тахо фрегата «Илья Муромец» на буксире парохода «Камчатка», худ. А. Боголюбов.

После постройки «Аскольда» в Архангельском адмиралтействе был заложен ещё один винтовой фрегат: «Илья Муромец». Он стал первым в серии, в которую вошёл ещё один фрегат — «Громобой» (по их чертежам впоследствии был построен третий — «Пересвет»). Строителем «Муромца» выступил подполковник корпуса корабельных инженеров Фёдор Загуляев. Постройка корабля затянулась из-за Крымской войны: «Илья Муромец» был спущен на воду 25 мая 1857 года и переведён из Архангельска в Кронштадт — для установки паровой машины и вооружения. В эксплуатацию корабль был введён в 1859 году.

Фрегат «Громобой», худ. Прокофьев Н. Д.

«Громобой» строили на частной купеческой верфи в Гельсинфорсе, закладка состоялась 3 апреля 1855 года, строителем выступил «гастарбайтер» — приглашённый датский инженер-кораблестроитель К. К. Попп. Строительство затянулось из-за бомбардировки союзным флотом Свеаборга, но вскоре возобновилось. В эксплуатацию корабль ввели в 1858 году — 28 февраля фрегат официально зачислили в списки Балтийского флота. Интересно, что гребной винт со строящегося «Громобоя» пришлось передать на «Аскольд», погнувший свой винт во время испытаний. Новый винт для корабля был изготовлен на «Заводе наследников Его императорского высочества герцога Лейхтенбергского», где в советское время располагалась табачная фабрика имени Урицкого, выпускавшая лучшие в СССР папиросы «Беломорканал».

Фрегат «Пересвет» в Бостоне

Решение о постройке по проекту «Ильи Муромца» третьего винтового фрегата «Пересвет» было принято Константином Николаевичем в октябре 1856 года. Строить корабль было решено там же, где и первый фрегат серии — в Архангельске. Строил корабль «папа» «Муромца» — Фёдор Загуляев. Заложили фрегат 19 июня 1858 года в присутствии императора Александра Николаевича. Но 17 октября того же года Загуляев скоропостижно скончался, не успев достроить корабль. На «Пересвет» была передана машина со строящегося фрегата «Олег», которая была больше запланированной изначально, так что пришлось удлинять киль при помощи вставки длиной 4,6 метра, в результате корабль был длиннее своих систершипов, имея длину 76,2 метра. Корабль спустили на воду 9 июня 1860 года, но неудачно — он сел на мель и повредил себе корму, поэтому на ходовые испытания корабль вышел только в 1862 году.

Два фрегата имели водоизмещение 3199 тонн, «Пересвет» — 3837 тонн. Длина «Муромца» и «Громобоя» — 64,62 метра, «Пересвета» — 76,2 метра, ширина всех трёх — 15,24 метра. Мощность паровой машины — 360 номинальных лошадиных сил (у «Пересвета» — 500 номинальных лошадиных сил). Скорость 8–12 узлов. Вооружение... На закрытой батарее 10х60-фунтовых пушек №2, 4х30-фунтовые пушки №1 и 16х30-фунтовых пушек №2. На палубе — 1х60-фунтовая пушка №1 и 2х30-фунтовые пушки №3. У «Пересвета» вместо 30-фунтовых пушек №3 стояли 36-фунтовые орудия №1.

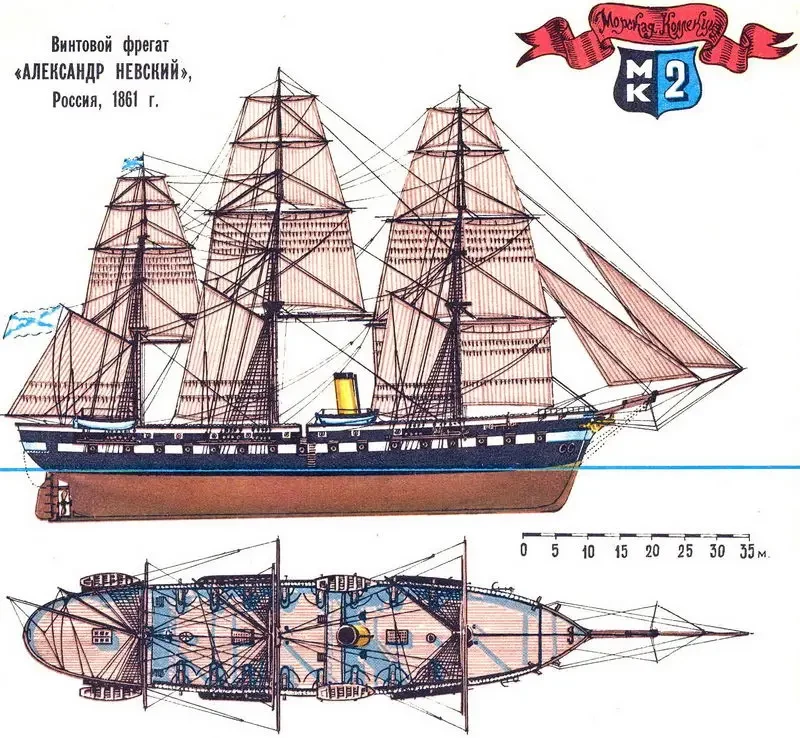

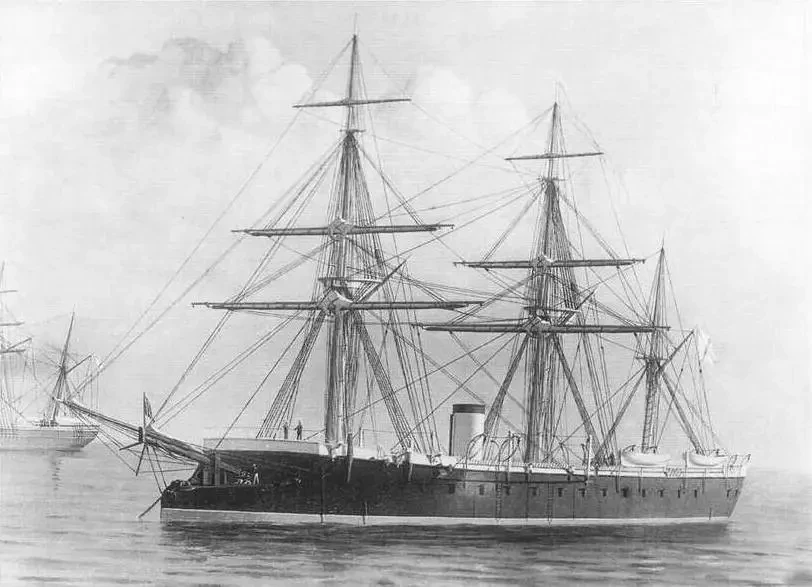

Фрегат «Александр Невский»

Фрегаты «Дмитрий Донской» и «Александр Невский» были построены по чертежам «Генерал-Адмирала», по этим же чертежам, но с небольшими изменениями был построен фрегат «Олег». К строительству «Дмитрия Донского» приступили в Охте 25 октября 1858 года, без официальной закладки. Чертежи были разработаны корабельным инженером Иваном Дмитриевым, а постройку вёл молодой, но перспективный кораблестроитель Николай Субботин. Впоследствии свой опыт он применит при строительстве клиперов «Жемчуг» и «Алмаз». Строили корабль «с подряда», то есть — частное лицо на государственной верфи. Практически параллельно велось строительство «Александра Невского». «Дмитрий Донской» вступил в строй в октябре 1862 года. 14 июня 1863 года вошёл в строй и «Александр Невский», став последним русским боевым кораблём, построенным из дерева.

Вооружение кораблей состояло из 51 чугунной 60-фунтовой бомбической пушки системы Дальгрена: 23 длинных (№1) и 28 коротких (№2). Орудия размещались на закрытой батарее (17 портов на каждый борт) и верхней палубе. Помимо парусов, корабли приводились в движение двухцилиндровой паровой машиной с индикаторной мощностью 2556 лошадиных сил производства завода Берда. Дымоходы шести котлов выводились в одну телескопическую дымовую трубу. Гребной винт — один, двухлопастной, поднимающийся.

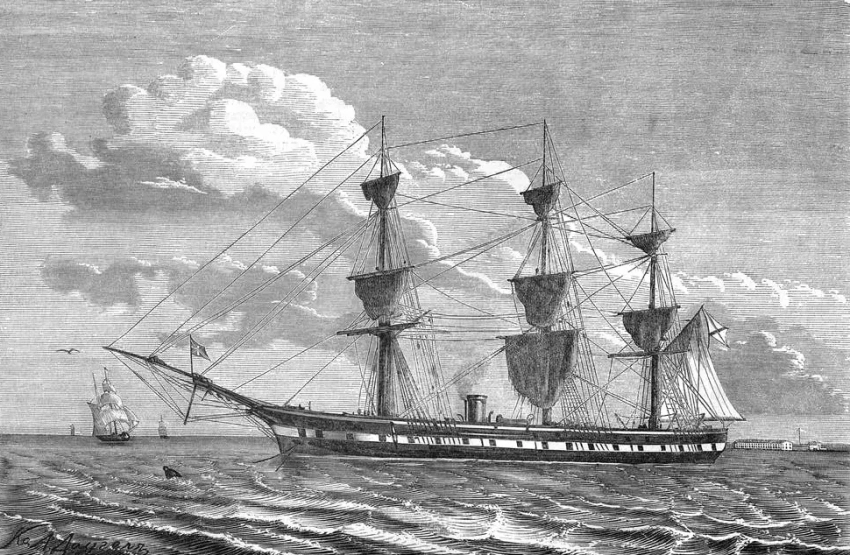

Фрегат «Олег»

Фрегат «Олег» во многом был однотипен вышеназванным двум (и «Генерал-Адмиралу»!), но построен был в северном Петровском доке Кронштадта, а машину получил английскую — изготовленную на заводе «Модслей и Фильд». Корабль был заложен 29 января 1858 года, спущен на воду 4 июня 1860 года, в том же году вошёл в строй. В проект вносил толковые изменения сам генерал-адмирал: по его распоряжению были убраны громоздкие гальюнные решётки и тяжеловесный княвдигед (часть носа корабля, к которой крепилась носовая фигура), корма получила скруглённую форму вместо традиционной транцевой, архитектура корпуса стала более современной.

Вооружение состояло из 26х60-фунтовых и 4х30-фунтовых пушек на закрытой батарее, 8х60-фунтовых коротких (№2) пушек и 18х30-фунтовых орудий на верхней палубе, в носу на поворотной платформе стояла 1х60-фунтовая длинная (№1) пушка.

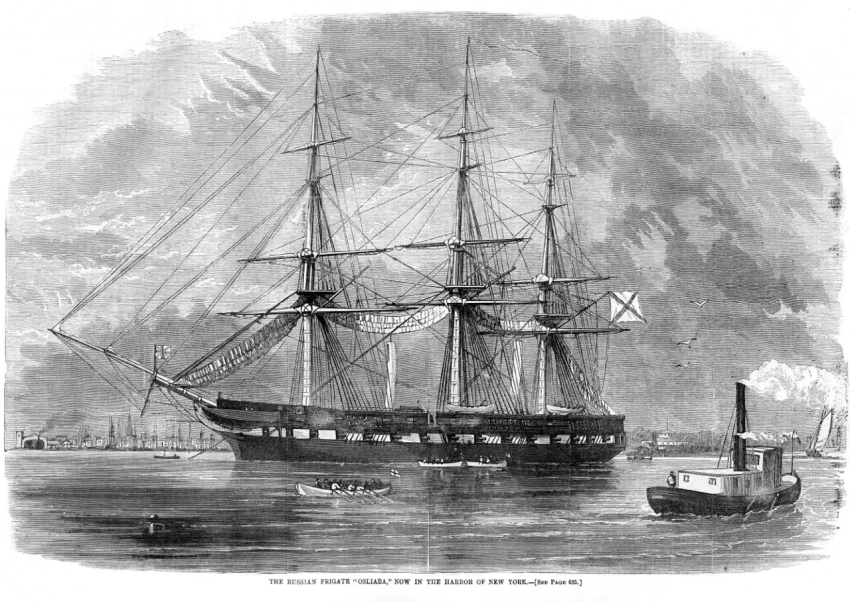

Фрегат «Ослябя»

По отдельному проекту строился винтовой фрегат «Ослябя». Заказан корабль был 3 марта 1857 года. Чертёж корабля выполнил полковником корпуса корабельных инженеров Иваном Дмитриевым, он же строил корабль на Охтинской верфи. Заложили фрегат 21 декабря 1858 года, корпус корабля набрали из дуба и лиственницы, паровую машину поставил петербургский завод «Карр и Макферсон». 8 октября 1860 года фрегат спустили на воду, а уже в следующем году он был принят в состав Балтийского флота. Корабль имел водоизмещение 2976 тонн, длину 79,7 метра, ширину — 14,2 метра, осадку 5,6 метра носом и 6,3 метра — кормой. Под парами фрегат шёл 9,7 узлов, под парусами — 12 узлов. Дальность плавания под парами — 1100 миль, экипаж — 37 офицеров и 445 матросов.

Вооружение «Осляби» — 22х60-фунтовых орудия №2 на закрытой батарее, 6х60-фунтовых орудий №2 на верхней палубе и 1х60-фунтового орудия №1 на поворотной платформе.

Батарейный броненосец «Севастополь»

Достаточно интересна история у фрегата «Севастополь». В 1860 году был подписан контракт с купцом С. Г. Кудрявцевым на постройку в Кронштадте 59-пушечного винтового фрегата «Севастополь». Но по ходу строительства было решено перестроить фрегат в... броненосец! Собственно говоря, на этом история винтового фрегата «Севастополь» закончилась. Началась история батарейного броненосца «Севастополь».

Гибель фрегата «Олег»

По-разному сложились судьбы у русских винтовых фрегатов! Больше всего не повезло «Олегу»: 15 августа 1869 года в тихую погоду во время совершения эскадренных эволюций его протаранила броненосная батарея «Кремль». Получив пробоину, фрегат затонул в течение 15 минут, из числа членов экипажа погибли 16 человек, остальных спасли другие корабли эскадры.

«Светлана» в Гонконге.

Наиболее известным стала та самая «Светлана», с которой начат этот рассказ. За время своей долгой службы фрегат совершил три кругосветных плавания и порядка 20 дальних походов! Список командиров корабля примерно совпадает со списком знаменитых адмиралов российского флота: Лисянский, Бутаков, Чихачёв, Авелан, Дубасов, Новосильский. Список офицеров фрегата не менее впечатляющ — сплошь знаменитые фамилии. Корабль неоднократно перевозил монарших особ, первым из русских кораблей посетил Австралию. Из состава флота выведен в 1893 году. Последние годы служил учебным кораблём. Именно в честь этого фрегата названа центральная улица Владивостока — Светланская.

Аскольд — остров с именем фрегата!

«Аскольд» прославился исследованием Тихоокеанского побережья России. Его именем назван остров у побережья Приморского края, неподалёку от острова Путятина, названного в честь адмирала, часто совершавшего на этом фрегате походы в Японию и Китай. Долгое плавание не пощадило фрегат, и в 1861 году он был исключён из списков флота: короткая, но яркая жизнь!

Фрегаты «Александр Невский», «Пересвет» и «Ослябя» входили в состав эскадры адмирала Степана Лесовского, совершившей экспедицию к побережью США в годы Гражданской войны в этой стране. Пушки русских фрегатов тогда достаточно сильно остудили желание англичан вмешаться в «американскую усобицу» на стороне Юга.

«Генерал-Адмирал» служил в составе российской Средиземноморской эскадры, служба в жарком климате достаточно быстро разрушила корабль: уже в 1869 году корабль был выведен из состава флота.

«Громобой» также часто проходил службу на Средиземном море. В ночь 16 декабря 1861 года в Тулоне моряки фрегата увидели горящую плавучую тюрьму. Аварийная партия с русского фрегата ликвидировала пожар, сохранив жизни более 700 человек. Исключён из списков флота в 1872 году.

В состав Средиземноморской эскадры входил и фрегат «Илья Муромец». В 1861 году моряки фрегата в течение нескольких часов тушили пожар на французской шхуне, перевозившей уголь, в результате самоотверженных действий аварийной партии судно было спасено. Исключён из списков флота в 1863 году, паровая машина передана на строящуюся броненосную батарею «Кремль».

«Дмитрий Донской» в практическом плавании

А «Дмитрий Донской» стал «плавучей партой» для кондукторов и гардемаринов. Корабль совершил пять «практических плаваний» по Атлантическому океану, заходил в Бразилию, на Мадейру и Азорские острова. За безукоризненное содержание корабля неоднократно командиру и экипажу выражалось «монаршее благоволение». Выведен из состава флота в 1872 году.

В целом сроки службы винтовых фрегатов до смешного малы! Но это не вина экипажей и кораблестроителей. Во второй половине ХIХ века технический прогресс нёсся галопом, и корабли устаревали морально быстрее, чем гниль съедала их деревянные корпуса. Тем не менее свою роль они сыграли, став костяком русских эскадр на Тихом океане, в Атлантике и Средиземном море. И дав свои имена бухтам, островам и даже городским улицам!

- Гарвард фон Цвишен

Обсудим?

Смотрите также: