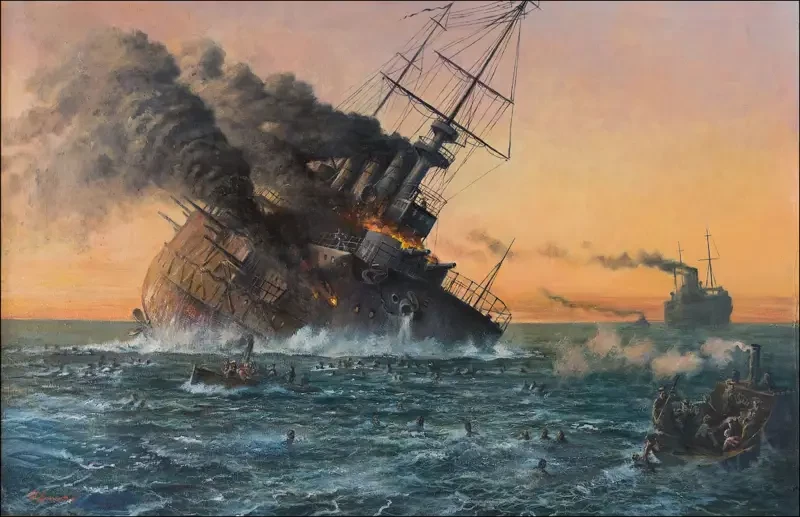

Причины крена эскадренного броненосца «Ослябя», полученного им в Цусимском сражении

Выкладывая данную статью, я очень рассчитываю на обратную связь от уважаемых читателей. Самостоятельное освоение пусть даже азов науки кораблестроения для такого гуманитария, как я, оказалось делом весьма непростым. И я буду чрезвычайно благодарен за конструктивную критику и указание ошибок, которые я совершил в своих расчетах.

Также я вынужден отметить, что расчеты, которые я делаю, крайне упрощены. Выполнить их по всем правилам кораблестроительной науки, к сожалению, невозможно – и вопрос тут даже не в чертежах, которых у меня нет, но в знании мест и объемов затоплений. Последние, увы, во многом предположительны.

Но к делу!

Исходные данные

Состояние «Осляби» в момент выхода его из строя наилучшим образом, пожалуй, описал мичман Щербачев 4-й, командовавший кормовой 12-дм башней эскадренного броненосца «Орел» и потому находившийся в чрезвычайно удобной позиции для наблюдения за погибающим кораблем.

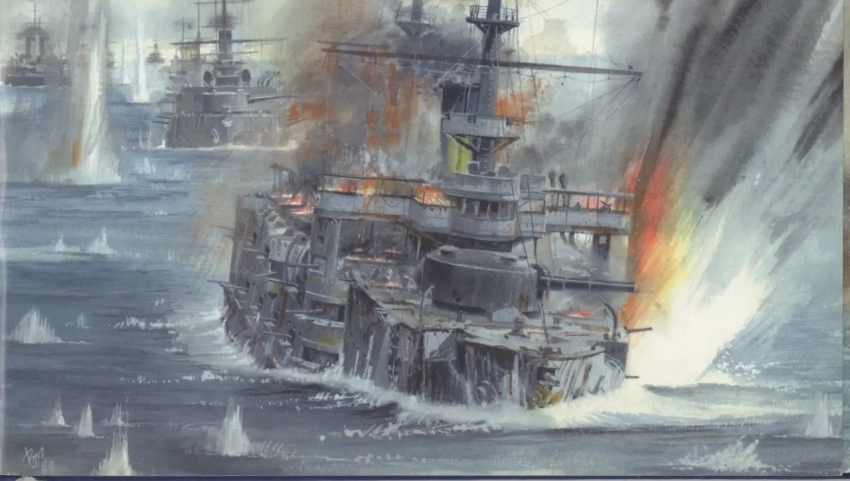

«Около 2 час. 20 мин. «Ослябя», с совершенно развороченным носом, избитым левым бортом, изрешеченными трубами, пожарами в рострах и на переднем мостике, с почти замолчавшей артиллерией, осыпаемый неприятельскими снарядами, наседая на нас, стал выходить из строя вправо. Крен по нему был до 12–15 град. на левый борт, и носом он сел на клюзы, обнажив подводную часть кормы, так что с носу была видна палуба полуюта через ростры».

Что ж, с креном понятно, но вот что это может значить — «сел на клюзы»?

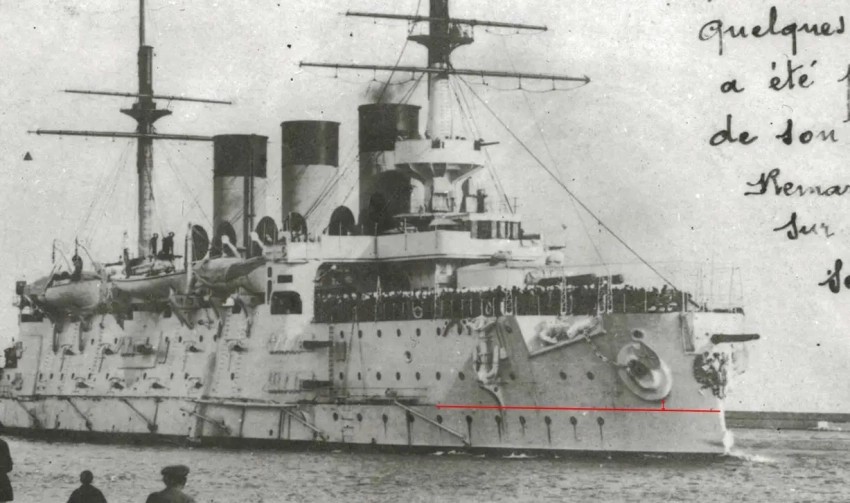

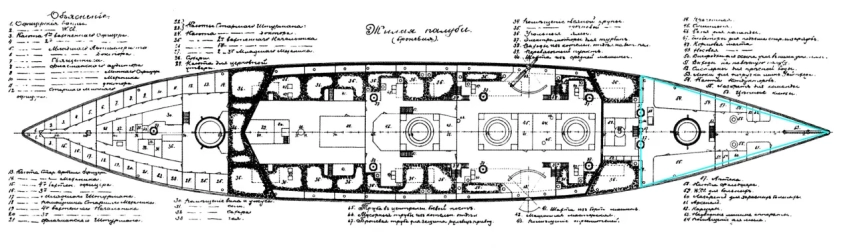

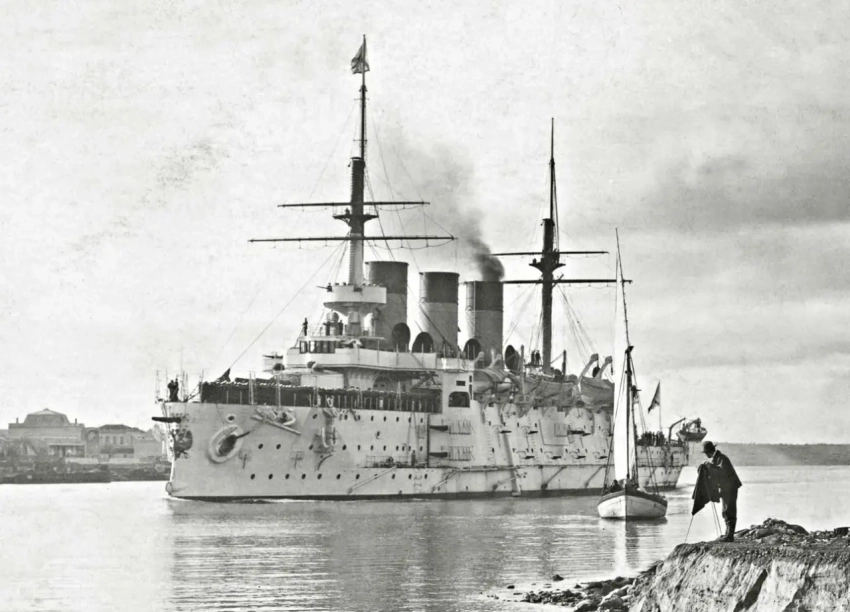

Очевидно, это выражение означает наличие у «Осляби» такого дифферента, при котором нижняя кромка клюзов приблизилась к воде. Согласно фотографиям и схемам «Осляби», хорошо видно, что эта кромка клюзов располагалась от силы в нескольких десятках сантиметров над батарейной палубой эскадренного броненосца. Обратимся хотя бы к фото, выбранному мною для заставки данной статьи.

Соответственно, можно предполагать, что «сел по клюзы» означает такой дифферент, при котором нос «Осляби» погрузился до уровня батарейной палубы. С учетом волнения в тот несчастливый для Российского императорского флота день и буруна, который хоть и при малой скорости, но все же имелся у «Осляби», такой дифферент как раз и должен был восприниматься сторонним наблюдателем как «сел на клюзы». Тогда при выходе броненосца из боевой линии его дифферент на нос как раз и составил высоту жилой палубы, каковая, по замерам, выполненным ув. Stvolar-ом, составляла 8 футов или 2,438 м.

По расчетам ув. А. Рытика, перегрузка «Осляби» к началу Цусимского сражения была такова, что жилая палуба находилась +- 5 см на уровне моря. Лично я нахожу этот расчет вполне реалистичным за одним только уточнением. По моему мнению, результаты этого расчета применимы к среднему углублению «Осляби». Дело в том, что обычно моряки размещали грузы так, чтобы корабль имел небольшой дифферент на корму, поскольку это повышало его мореходность. Так было и с «Ослябей»: А. Рытик приводит данные по осадке этого броненосца, взятые им из рапорта командира корабля от 26 сентября 1904 г.: углубление носом 29 футов 6 дюймов, кормой – 29 футов 11 дюймов, т. е. корма сидит глубже носа.

Но, дабы не умножать сущностей сверх необходимого, пока будем считать, что «Ослябя» в завязке Цусимского сражения сидел в воде без дифферента и что его жилая палуба находилась на уровне моря.

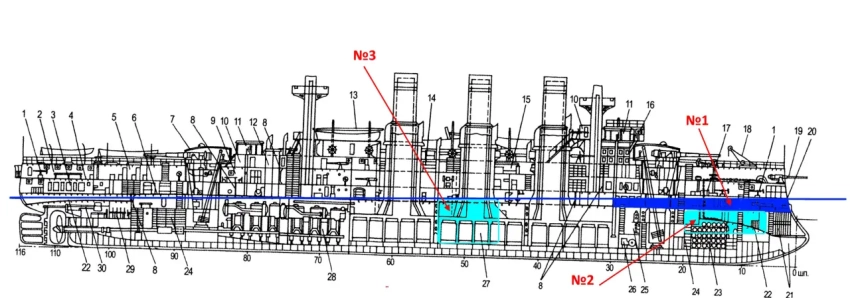

О районах затоплений

Таковых можно выделить три. Первый из них совершенно понятен – это вода, поступившая на жилую палубу и распространившаяся по ней от форштевня и до 30-го шпангоута, что стало следствием попадания 12-дм снаряда в нос корабля, в 1-й отсек жилой палубы. Разумеется, вода могла проникать на жилую палубу и через иные повреждения корпуса, но факт в том, что одно-единственное упомянутое выше попадание проложило дорогу воде по всему указанному выше пространству, поскольку японский снаряд повредил переборку между 1-м и 2-м отсеками жилой палубы. И, в связи с тем, что пробоину эту заделать не удалось, любые дополнительные повреждения могли лишь ускорить поступление воды в корпус – и не то, чтобы значительно. Одно-единственное попадание превратило жилую палубу до 30-го шпангоута в эдакий свободно сообщающийся с морем «черпак». И с высочайшей вероятностью, при образовавшемся дифференте на нос, жилая палуба по 30-й шпангоут оказалась затоплена так, что уровень воды в ней уравнялся с забортным.

Итак, первый район затоплений прост и понятен. Но вот со следующими двумя всё уже не так однозначно.

Второй район затоплений – это вода, попавшая ниже жилой палубы в носовых отсеках корабля. В том, что она туда попала, не имеется никаких сомнений: тот же лейтенант М.П. Саблин указывал, что вода, вкатившаяся на жилую палубу через пробоину напротив 1-го ее отсека, «пошла в левый носовой 6-дм погреб и в подбашенное отделение». Другой очевидец тех событий, минно-машинный кондуктор Заварин, наблюдал воду в отделении минных аппаратов и в подбашенном отделении.

Итак, вода ниже жилой палубы определенно «просочилась», но вот сколько ее там было и как она распределилась по отсекам – можно только гадать. Известно лишь то, что она распространилась вплоть до помещений торпедных аппаратов и динамо-машин, но в остальном можно утверждать лишь то, что какое-то количество морской воды ушло в отсеки ниже жилой палубы в районе от 0 до 30 шпангоута.

И, наконец, третий район затоплений – это вода, поступившая в угольные ямы «Осляби», расположенные по левому борту. Тут всё совершенно непонятно. Пожалуй, со стопроцентной точностью можно утверждать, что вода поступала в корпус «Осляби» вследствие японского попадания в район 10-й угольной ямы, и с этим никто спорить не будет. Но в какие отсеки и какое именно количество воды поступило в результате указанного повреждения – решительно неясно. Также можно лишь догадываться, был ли этот источник поступления воды в корпус корабля единственным. Так, уважаемый А. Рытик предположил, что помимо 10-й угольной ямы вода поступала также во 2-ю и 16-ю. Я так не считаю, но и моя точка зрения, и позиция А. Рытика – не более чем версии, строгих доказательств нет.

Поэтому о данном районе затоплений нам известно крайне мало. Можно лишь предполагать, что вода топила 10-ю угольную яму настолько хорошо, что прошла во 2-е машинное отделение, что затопления по левому борту вызвали заметный крен и что этот крен постарались исправить контрзатоплениями коридоров (сперва), а затем и патронных погребов правого борта. Но сколько воды попало в броненосец в результате контрзатоплений – опять же, загадка.

Считаем «от обратного»

Итак, исторических документов, которые бы ответили на вопрос, сколько воды залилось в угольные ямы «Осляби» и прилегающие к ним отсеки, в нашем распоряжении не имеется – скорее всего, их и вовсе не существует. Но все же примерную массу воды, поступившую в корпус «Осляби», определить можно путем моделирования «поведения» броненосца методом «от обратного».

Нам известно, что крен корабля в момент выхода его из строя составил 12-15 град. При этом масса и объем воды на жилой палубе вполне поддаются расчету, хотя бы и упрощенному – погрешности, как будет показано ниже, не слишком велики.

Вода, разлившаяся по жилой палубе с 0-го по 30-й шпангоут, сама по себе не должна была вызвать крена – только дифферент на нос. Дело в том, что пока корабль не имеет крена, вода, затопившая один или несколько его отсеков по всей их ширине, будет иметь центр тяжести аккурат в диаметральной плоскости судна. Но вот если у корабля есть крен, вызванный какой-то причиной, то вода в отсеке перельется в сторону крена, ее центр тяжести окажется смещен в том же направлении, отчего крен увеличится сверх вызвавшей его причины. Разумеется, такое происходит лишь в случае, если отсек затоплен не полностью и воде есть куда переливаться. Но в нашем случае он не был затоплен полностью – при дифференте 2,438 м вода «подступила к потолку» только у форштевня.

Поскольку мы можем рассчитать примерное количество воды на жилой палубе, а угол крена нам известен, мы можем оценить влияние воды, затопившей жилую палубу, на крен корабля. Или, иными словами, мы сможем рассчитать, сколько из 12-15 градусов крена «Осляби» вызвано массой воды, принятой им на жилую палубу. Затем можно поступить так же с водой, залившейся ниже жилой палубы, которая, естественно, также поучаствовала в образовании крена броненосца. Отняв указанные поправки от 12-15 град., мы поймем, сколько градусов крена вызвано затоплением угольных ям левого борта, и отсюда сможем получить массу затопившей их воды.

Немножко судостроительной теории

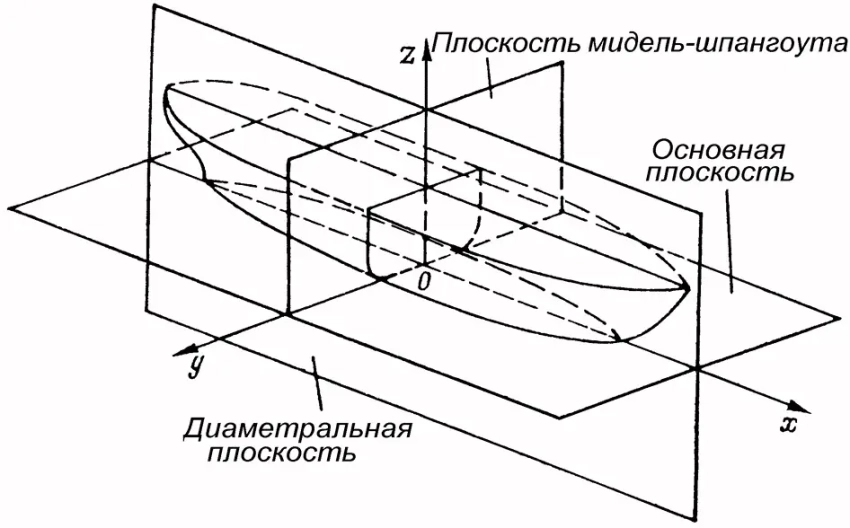

Позволю напомнить уважаемому читателю, что есть мидель и диаметральная плоскость корабля.

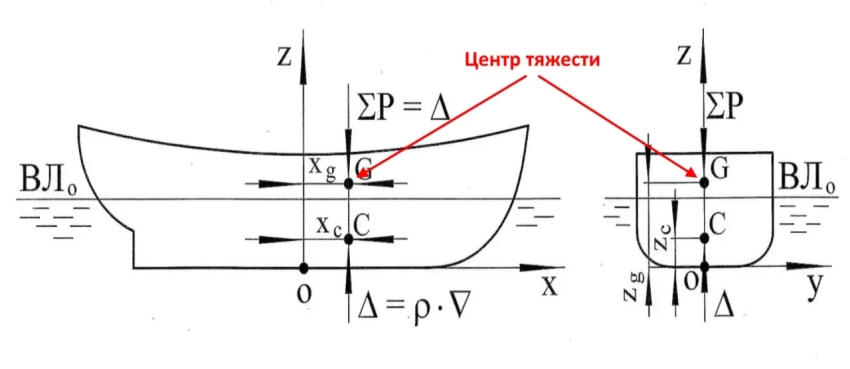

Как вообще возникает крен и дифферент? У любого корабля есть точка, именуемая центром тяжести. Обычно центр тяжести расположен в диаметральной плоскости, чуть вперед от мидель-шпангоута.

И вот в случае, если мы разместим некий груз в центре тяжести корабля, то это не вызовет ни крена, ни дифферента – только увеличение осадки. На «Ослябю», кстати будь сказано, для увеличения осадки на 1 дюйм (25,4 мм) требовалось принять 52,2 т груза.

Однако грузы корабля практически никогда не размещаются в его центре тяжести. Если груз принят в нос от центра тяжести, он вызовет дифферент на нос, а если он при этом еще и смещен в сторону от диаметральной плоскости – то еще и крен в сторону борта, к которому смещен. Всё это учитывается при проектировании так, чтобы грузы, принятые кораблем, взаимно компенсировали влияние друг друга.

К каким изменениям крена и дифферента приведет прием на корабль некоего груза некое массы М? Это рассчитывается в два приема. Сперва определяется, как изменится осадка, если бы груз массой М был принят в точку центра тяжести корабля. Затем определяется, насколько увеличится крен и/или дифферент при перемещении груза в точку его фактического размещения.

Для того чтобы рассчитать влияние груза на дифферент и крен, нужно знать величину моментов, дающих 1 дюйм дифферента и 1 градус крена. Эти моменты измерялись в тонно-футах, а их суть проще всего будет пояснить на примере.

Как изменится водоизмещение и дифферент «Осляби», если будет принят груз весом в 52,2 т в нос на 100 футов от центра тяжести корабля? Осадка корабля, как было сказано выше, вырастет на 1 дюйм. В то же время смещение такого груза на 100 футов от центра тяжести броненосца создаст момент, равный 52,2*100 = 5220 тонно-футов. Момент, дающий 1 дюйм дифферента у «Осляби», равен 1 143 тонно-футам, соответственно, данный груз вызовет дифферент на 5 220 / 1 143 = 4,57 дюйма.

Следовательно, форштевень корабля уйдет в воду на 1 дм (от дополнительной осадки) + 4,57 дм (от дифферента) = 5,57 дюймов от положения, в котором находился до приема груза.

Должен заметить, что в монографии Р. М. Мельникова момент дифферента ошибочно указывается 1 143 тонно-метра. Однако данный показатель в те годы считался именно в тонно-футах, и в таком виде он у «Осляби» вполне сходен с эскадренными броненосцами типа «Бородино» (1 103,8 тонно-футов).

Что же касается момента, вызывающего крен на 1 градус, то его для «Осляби» у меня нет. Но следует предполагать, что таковой незначительно отличался от кораблей типа «Бородино», обладающих и сходными размерами, и сходным моментом, вызывающим изменение дифферента. А у «Бородино» этот момент составлял 976 тонно-футов. Поскольку броненосцы типа «Бородино» были шире «Пересветов», следовало бы ожидать, что для «Осляби» этот показатель будет менее 976 тонно-футов, но вряд ли значительно. Поэтому для дальнейших расчетов примем, что данный момент у «Осляби» составлял 976 тонно-футов. В нашем примере груз перемещен в нос от центра тяжести, значит, крена он не вызовет.

Итак, с твердыми грузами всё понятно, но вот с жидкими грузами дело обстоит сложнее. Дело в том, что твердый и несыпучий груз имеет собственный центр тяжести, который остается неизменным при изменении положения груза в пространстве. Но жидкий груз, если только он не занимает весь объем емкости, в которой транспортируется, при крене и дифференте переливается в соответствующую сторону. Соответственно, центр тяжести такой емкости, в отличие от твердых грузов, может изменяться, и это следует учитывать в расчетах. То же самое верно и для воды в не полностью заполненных ею отсеках корабля.

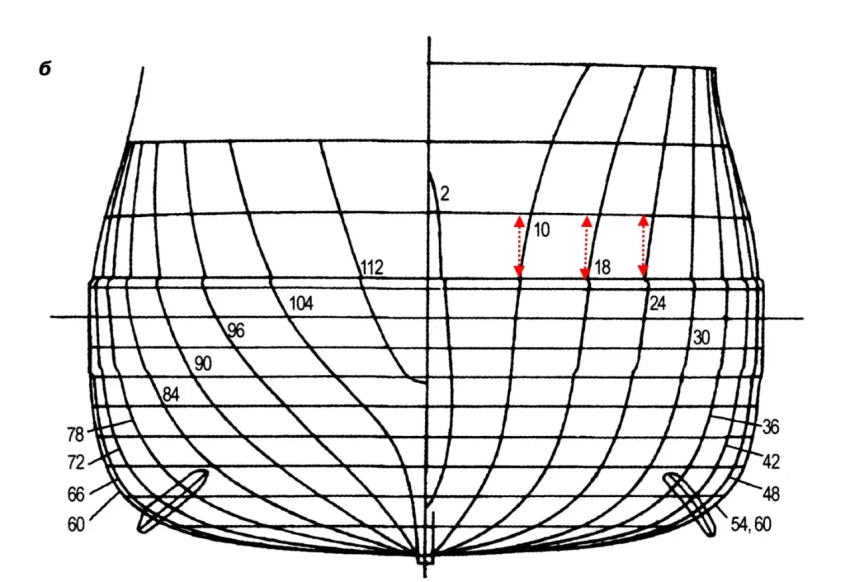

Масса воды на жилой палубе «Осляби»

Расстояние между шпангоутами (длина шпации) составляло с 0-го по 18-й — 0,9 м, а начиная с 18-го, где у корабля начиналось двойное дно — 1,22 м. Соответственно, расстояние от 0-го до 30-го шпангоута состояло из 18 шпаций 0,9 м и 12 шпаций 1,22 м, а всего — 30,84 м. В районе 30-го шпангоута ширина броненосца составляла примерно 17,4 метра. По форме жилая палуба очень близка к прямоугольному треугольнику.

Площадь равнобедренного треугольника высотой 30,84 м с основанием 17,4 м составляет 268,31 м2. Высота жилой палубы у «Осляби» составляла, как уже было сказано ранее, 2,438 м. Соответственно, объем жилой палубы до 30-го шпангоута составляет почти 654,14 куб. м.

Конечно, расчет очень упрощен – я уподобил носовые отсеки «Осляби» треугольной призме, а они не таковы. Очертания бортов «Осляби» расширяются от жилой палубы к батарейной, и в расчете это не учтено.

Но не будем забывать, что исчисленный мною объем жилой палубы невозможно заполнить водой полностью. Ведь он рассчитан так, как будто пространство жилой палубы абсолютно пусто. Между тем определенный объем заполняли силовой набор корпуса, продольные и поперечные переборки, трапы, оборудование, всякие вещи, барбет башни главного калибра, наконец! Поэтому 654,14 куб. м свободного объема, который могла бы заполнить вода, в качестве приблизительной оценки, по моему мнению, вполне подойдет.

Как видно из схемы выше, данный объем затоплен не полностью – практически на всем протяжении отсека вода до «потолка», то есть батарейной палубы, не доходит. В то же время точное количество воды, которое мог принять броненосец, будет зависеть не только от его дифферента, но и от осадки, а она, в свою очередь, – от массы воды, принятой на жилую палубу, ниже ее и в районы угольных ям левого борта.

Получилось, что змея укусила себя за хвост – данные, которые мы хотим получить в результате расчетов, нужны нам для проведения этих расчетов. Но в целом общая масса воды и положение броненосца взаимосвязаны и позволяют сделать вычисления методом последовательных приближений (чему в Excel сильно помогает функция «Подбор параметра»). Просчитав несколько вариантов, я выяснил, что количество воды, принятое в угольные ямы, оказывало на жилую палубу не столь уж и большое влияние. Вода заняла объем порядка 482-495 кубометров, что при массе кубометра соленой морской воды порядка 1025 кг дает 494,2-507,7 т воды.

Влияние воды на жилой палубе на крен «Осляби»

Как я уже говорил ранее, если бы «Ослябя» не имел крена, вызванного иными причинами, то указанные выше примерно 500 тонн воды тоже не вызвали бы никакого крена – только дифферент. Но, поскольку затопление угольных ям по левому борту сформировало крен, то вода на жилой палубе, перелившись к левому борту, увеличила его.

Для того чтобы понять, оценить влияние этого «перелива», нужно рассчитать, насколько сместился центр тяжести рассчитанных выше 500 тонн воды от диаметральной плоскости. Это делается так.

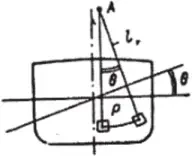

Смещение центра тяжести воды в данном случае будет подобно перемещению груза, подвешенного на некоторой высоте.

Высоту же следует определить по формуле:

Центральный момент инерции площади свободной поверхности воды (м4) / Объем воды (м3)

Центральный момент инерции площади свободной поверхности воды в данном конкретном случае (отсек схож с треугольной призмой) следует считать по формуле:

Длина отсека * максимальная ширина отсека3 / 36

Замечу, что делитель в данной формуле зависит от формы затопленного отсека.

Рассчитав всё вышесказанное, несложно будет найти смещение центра тяжести, представленное катетом прямоугольного треугольника. Произведя все необходимые расчеты, получим, что при крене в 12 градусов центр тяжести воды на жилой палубе сместится на 6,46 фута. Такое смещение создаст момент 3 225,8 тонно-футов, что вызовет крен в 3,3 градуса. То есть при крене 12 градусов 3,3 градусов из них будет вызвано перемещением воды на жилой палубе. При крене в 15 град. вода на жилой палубе перельется сильнее, ее центр тяжести сместится значительнее и обеспечит 4,17 град. крена.

Оценить влияние на крен воды, поступившей ниже жилой палубы, крайне сложно в связи с тем, что нет данных о распространении воды. Возьмем по минимуму и предположим, что влияние воды ниже жилой палубы на крен составило 0,5 градуса: это всего лишь 35 тонн воды, центр тяжести которой расположен в 4,36 м от продольной плоскости корабля. В реальности масса воды, поступившая в отсеки ниже жилой палубы, могла быть существенно выше, что будет видно в следующей статье, в которой я возьмусь считать дифферент «Осляби». Да и вода в отделении подводных торпедных аппаратов и в подбашенном отделении должна была стечь к самому левому борту, так что центр ее тяжести должен был оказаться дальше от продольной плоскости, чем во взятом мною предположении.

Приняв указанные допущения, мы придем к тому, что при крене корабля в 12-15 град. затопления в носу «Осляби» (1-я и 2-я зоны) обеспечивали 3,8-4,66 град. этого крена. Соответственно, на долю прочих затоплений осталось 8,2-10,33 град. крена – и вот их-то обеспечила вода в 3-й зоне, сиречь – в 10-й угольной яме и прилежащих к ней отсеках, либо иных угольных ямах. Сколько нужно воды, чтобы создать такой крен?

В случае, если общий крен «Осляби» составил 12 град., потребуется момент сил, равный 8,2 град. * 976 тонно-футов = 7 998,2 тонно-футов (внимательный читатель, перемножив указанные цифры, получит иной результат, но у меня точное значение, так как я учитываю много знаков после запятой, в то время как в статье цифры округлены).

Ширина «Осляби» — 21,8 м, 10-я угольная яма почти на миделе, соответственно, расстояние от продольной плоскости корабля до борта составляет 10,9 м. При этом угольная яма вместе с небольшим пространством между ней и бортом (а это пространство тоже будет затоплено) занимает примерно 6 м в глубину корабля. Следовательно, если яма и отсек между ней и бортом залиты водой равномерно, то центр тяжести воды будет находиться на удалении примерно 7,9 м от продольной плоскости «Осляби». На самом деле следует предполагать, что он будет еще дальше, потому что ямы частично заполнены углем, но… Возьмем для верности 7,6 м или 24,93 фута.

Для того чтобы обеспечить 8,2 град. крена, «Ослябе» достаточно будет принять 7 998,2 тонно-футов / 24,93 фута = 320,82 т воды в угольные ямы. Для обеспечения 10,33 град. – примерно 404,6 т воды.

Но это еще не вся вода, влившаяся через пробоины в корабль. Все дело в том, что крен 12-15 град. «Ослябя» получил уже после того, как экипаж применил контрзатопления. Согласно расчетам, которые я представлю в следующей статье, наиболее вероятен вариант, при котором общий вес воды, принятый «Ослябей» в результате повреждений в районе 10-й угольной ямы и контрзатоплений к моменту выхода броненосца из строя, составлял что-то около 500 т. То есть, при крене в 12 град. корабль принял около 410 т в угольные ямы и порядка 90 т – в результате контрзатоплений, а при 15 град. – соответственно 452,3 и 47,7 т.

Насколько реалистичны представленные выше расчеты? Для того чтобы разобраться в этом, проанализируем затопления угольных ям почти что однотипного «Ослябе» броненосца «Победа».

Повреждения «Победы»

Эскадренный броненосец «Победа» после подрыва на мине 31 марта 1904 г. получил затопление угольных ям №№ 6 и 7, а также примыкающих к ним отделений бортовых коридоров (а вот патронные погреба в ямах затоплены не были). Сообщается, что корабль получил пробоину на глубине «около 11 футов» (3,35 м) под ватерлинией, причем площадь пробоины была 123 кв. фута (около 11,42 кв. м).

Особый интерес представляет то, что 10-я угольная яма «Осляби», по сути, находилась почти что напротив 6-й и 7-й угольных ям на «Победе» — только по левому борту, а не по правому. «Победа» получил затопления между 49 и 58 шпангоутом, в то время как центр 10-й угольной ямы располагался примерно на 52 шпангоуте или около того.

«Победа» принял 550 т воды, и его крен при этом достиг 6 град. на правый борт. К сожалению, никаких иных подробностей об этом повреждении в моем распоряжении не имеется. При этом цифра в 550 т принятой воды вызывает сомнение, и вот почему.

Угольные ямы с прилегающими коридорами «Победы» едва ли смогли вместить такую массу. Чертежей «Победы» у меня нет, но прикидки по чертежам из альбома «Осляби», приведенным В. Крестьяниновым и С. Молодцовым, не дают оснований считать, что указанные помещения имели объем хотя бы в 400 кубометров. Следовательно, 550 т морской воды нельзя было бы «налить» даже в пустые помещения, а пустыми они быть никак не могли: «Пересвет» и «Победа», стоя в Порт-Артуре, имели обычно в ямах до 1500 т угля. Что ямы не были пустыми, прямо указывает и Н. Н. Кутейников, ремонтировавший корабли 1-й ТОЭ в Порт-Артуре. Он пишет дословно:

«Угольная яма, приходящаяся против места взрыва, была наполнена углем, почему разрушение внутреннего борта оказалось не особенно значительным».

Соответственно, объем воды, который мог поступить в угольные ямы, был заведомо меньше их «пустого» объема.

При этом, если считать, что центр масс воды в 6-й и 7-й угольных ямах, также близко расположенных к миделю, находился примерно в тех же 7,6 м (24,93 фута) от диаметральной плоскости, насчитанных мною для «Осляби», то 550 т воды, если бы они там каким-то образом поместились, обеспечили бы крен в размере 24,93 фута * 550 т / 976 т-фут. = 14,05 град. крена, в то время как он достигал только 6 град. Имеющиеся фотографии корабля вполне подтверждают именно 6 град.

Расчеты показывают, что для того, чтобы возник крен в 6 град., «Победе» достаточно было бы принять в угольные ямы порядка 234 т воды.

Соответственно, нужно предполагать, что 550 т воды поступило в «Победу» в результате затопления угольных ям и предпринятого на корабле контрзатопления, о котором не упомянуто в доступных мне источниках. Тогда в корабль поступило в угольные ямы через пробоину порядка 392,5 т и около 157,6 т было принято в результате контрзатопления. Разумеется, все цифры весьма примерны, но они вполне соответствуют рассчитанным мною для «Осляби» — с учетом того, что на последнем броненосце, скорее всего, были затоплены не только угольные ямы, но и патронные погреба в них. Кроме того, не стоит забывать, что при повреждении «Осляби» вода, затекая поверх главного броневого пояса, очевидно, затопила скосы, в то время как на «Победе» о подобном затоплении ничего не сообщалось.

Выводы

Итак, согласно выполненным мною расчетам, получается, что для крена в 12–15 град. «Ослябе» достаточно было бы принять в угольные ямы левого борта 320,8–404,6 т воды, не считая той, что была уравновешена контрзатоплениями. Причем, на мой взгляд, данные цифры следует считать скорее завышенными, нежели заниженными, по нижеследующим причинам:

1. Момент, увеличивающий крен «Осляби» на 1 градус, принят мною в размере, равном броненосцам типа «Бородино». Но последние были шире, так что момент, увеличивающий крен «Осляби», вероятно, меньше.

2. Как будет видно из расчетов следующей статьи, вода, поступившая ниже жилой палубы в носовой части корабля, могла вызвать крен куда более значительный, нежели 0,5 град., принятый мною в расчет.

3. Крен «Осляби» в момент выхода из строя составлял скорее 12, нежели 15 град. При крене в 15 град., с учетом выросшей осадки броненосца, его левый борт должен был уйти в воду как минимум на 3,44 м относительно жилой палубы — при таком крене вода захлестывала бы в казематы орудий на батарейной палубе, что, судя по описаниям, произошло позднее.

В силу вышесказанного вполне обоснованна версия, что при наличии свободного доступа воды на жилую палубу вплоть до 30-го шпангоута (что исторический факт) и незначительного проникновения воды ниже жилой палубы (что есть очень осмотрительное допущение) в носу броненосца «Ослябе» для крена в 12-15 град. и «сидения по клюзы» необходимо и достаточно было иметь боевые повреждения в районе 10-ой верхней угольной ямы, повлекшие за собой затопления 10-ой верхней и нижней и 12-ой нижней угольных ям, прилегающих к ним коридоров и снарядных погребов.

Если бы наряду с указанными ямами были бы затоплены 2-я и 16-я угольные ямы, то крен броненосца был бы намного значительнее, и, по всей видимости, он бы перевернулся, не выходя из строя. Соответственно, можно утверждать, что попаданий в районы этих угольных ям и не было, а «Ослябя» погиб в результате попаданий двух крупнокалиберных снарядов. Первый из которых попал в носовую часть, в район жилой палубы напротив 1-го ее отсека, а второй — в район 10-й верхней угольной ямы.

Продолжение следует...

- Андрей из Челябинска

Обсудим?

Смотрите также: